村落介绍

村落属性:行政村

村域面积:4.4平方公里

户籍人口:893人

主要民族:汉族

村落形成年代:明代

村庄占地面积:360 亩

常住人口:580人

主要产业:农业、养殖业

海拔:350米

地形地貌特征:丘陵

村集体年收入:50 万元

村民人均年收入:12000 元

一、历史文化

(一)建村历史

据清《东平州志》记载,朝阳庄始建于明朝初期,距今已有五百多年的历史。据《东平县志》记载:孙、田两姓自山西洪洞县迁至该村,村址因位于北大山之阳,朝迎旭日东升,暮送夕阳西下,冬暖夏凉。当平原村庄还在黎明的朦胧中时,这里已迎来第一缕初升的阳光,故名朝阳庄。

(二)主要历史人物

1、杨业(公元929年~986年),北宋时期名将,早年在北汉时期就以勇猛著称,被称为“无敌”。归顺宋朝后,他因战功显赫,被宋太宗重用,历任郑州防御使、代州知州等职。在雁门关之战中,杨业率领数千骑兵大败辽军,杀辽国驸马侍中萧咄李,活捉马步军都指挥使李重诲,因而被提升为云州观察使。雍熙北伐时,由于监军王侁的逼迫,杨业冒险出战,在狼牙村中伏大败,最终因无援兵而被辽军俘虏,绝食三日而死,展现了其忠烈的气节。村中传说,宋太宗年间,杨业曾在此与辽国作战。

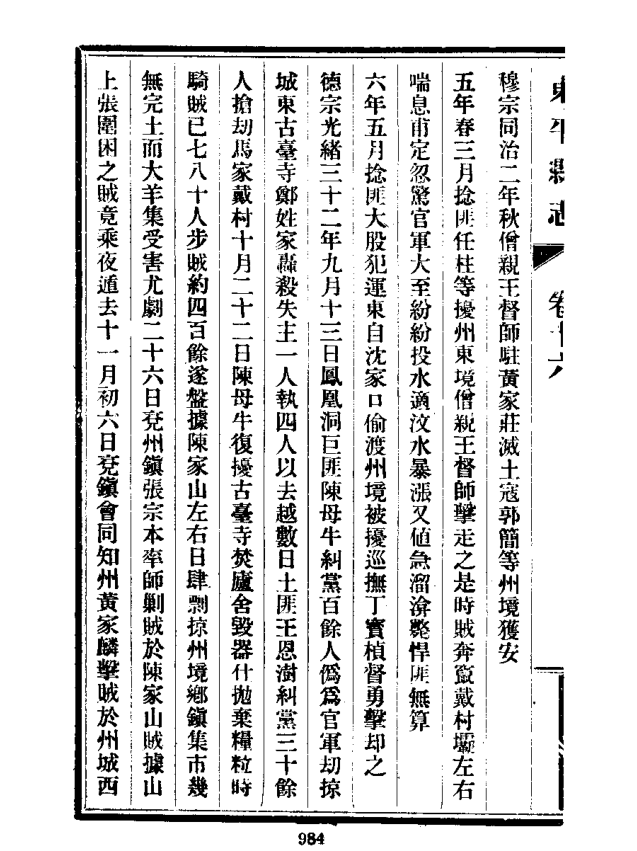

东平县志有关记载

2、僧格林沁(1811-1865),博尔济吉特氏,科尔沁左翼后旗蒙古族人,清朝晚期重要将领。他是成吉思汗胞弟的后裔,1825年袭封扎萨克多罗郡王,后历任要职。在太平天国北伐期间,他成功击溃北伐军,俘虏主帅,晋封亲王。第二次鸦片战争中,他主持天津海防,大沽口之战重创英法联军。八里桥之战失败后一度被削职,但镇压捻军有功,重获重用。1865年,他在山东曹州高楼寨追击捻军时陷入伏击,全军覆没,战死沙场。同治帝与两宫太后亲临祭奠,赐谥“忠”,配享太庙,其一生充满传奇色彩,是晚清历史的重要篇章。同治年间,僧格林沁曾率部追击捻军至东平境内,捻军一部在朝阳庄村垒石为寨据山而守,与清军对峙。时至今日,朝阳庄东大山的顶峰,仍保存着山寨一处。

3、万里(1916年12月—2015年7月15日),男,汉族,出生于山东省东平县,1936年5月加入中国共产党,1936年5月参加工作,师范毕业,中国共产党的优秀党员,久经考验的忠诚的共产主义战士,杰出的无产阶级革命家、政治家,党和国家的卓越领导人,中国共产党第十一届、十二届中央书记处书记,第十二届、十三届中央政治局委员,国务院原副总理,第七届全国人民代表大会常务委员会委员长。1938年5月,中共泰西特委建立,段君毅任书记,万里任宣传部部长,随后,开始创建泰西抗日根据地。泰西,是指泰山以西地区,包括泰安西、肥城、长清、平阴、东阿、东平、汶上、宁阳八县,北抵山东省会济南,南达大汶河两岸,东靠津浦铁路,西跨黄河,战略位置十分重要。1939年1月,中共鲁西区党委成立,中共泰西特委改称中共泰西地委,万里任宣传部部长。1938年9月,带领部分部队到东平,发动群众,创立抗日革命根据地,将当地抗日武装整编为山东省第六区抗日游击第十支队东进梯队。其间,因朝阳庄村位置隐蔽,曾在此短暂休整。

(三)重要历史事件

1、捻军抗清:同治年间,晚清名将僧格林沁曾率部追击捻军至东平境内,捻军一部在朝阳庄村垒石为寨据山而守,与清军对峙。

2、二十四眼井:以前朝阳庄村因地理原因,常受缺水之苦,六十年来打了二十眼井均为干眼。2011年,四川煤田地质局135打井队与山东地勘专家来村勘察,决定再试。初两井均失败,村民迷信求龙王爷,仍无果。第三眼井虽见水,但流量极小。幸得中国地质科学院岩溶地质研究所专家唐建生与梁永平相助,经详细研究,确定新井位。打井队再次进驻,钻探至210米时,每小时上水量达30立方米。村民欢腾,争相品尝甘水,放鞭炮庆祝。村支书李强含泪鞠躬致谢。村中立“民心井”碑,铭记打井历程。春雨绵绵,满坡麦苗生机勃勃,预示丰收。朝阳庄终解缺水之苦,村民生活得到改善。

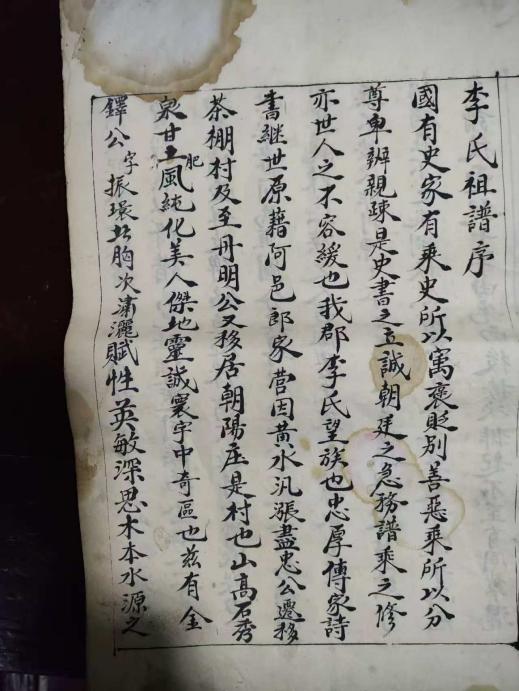

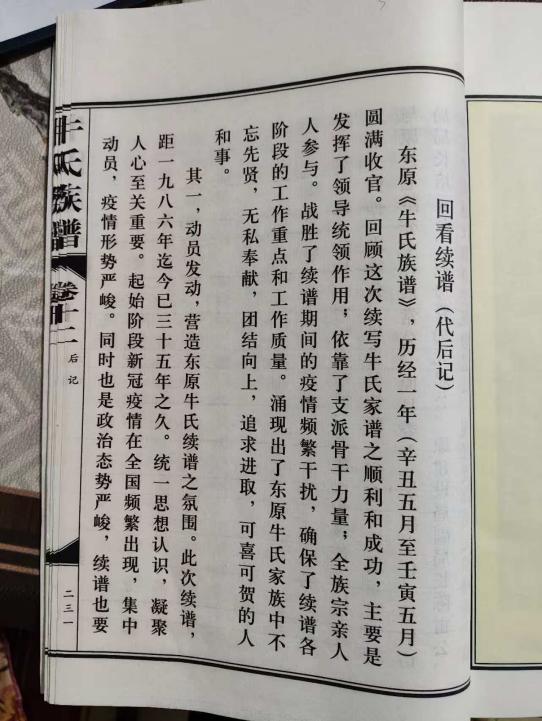

(四)村志族谱

本村现有李氏族谱、牛氏族谱,完备齐全,主要内容包括:

谱序:介绍家族历史和谱牒编纂情况。

家族世系:详细记录家族成员的传承关系,包括直系和旁系亲属的姓名、生卒年月、配偶及子女等。

人物传记:记述家族中重要人物的生平事迹、成就和社会影响等。

家族地理:描述家族聚居地的地理环境、迁徙历史和分布情况等。

家族文化:包括家族的传统习俗、家规家训、家族艺术和文化遗产等。

谱牒文献:收录家族的重要文献资料,如族谱、家谱、碑文、信函等。

李氏族谱

牛氏族谱

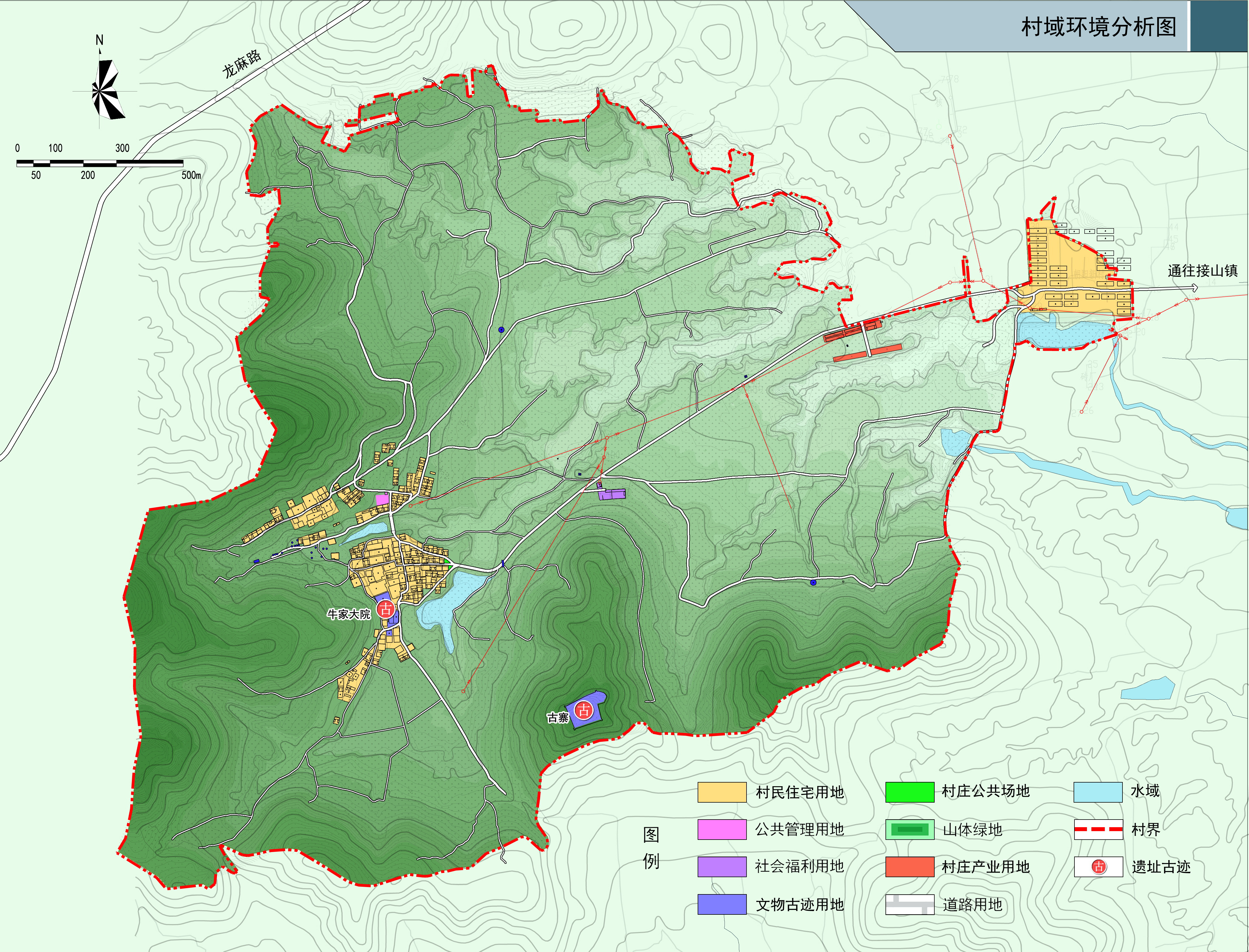

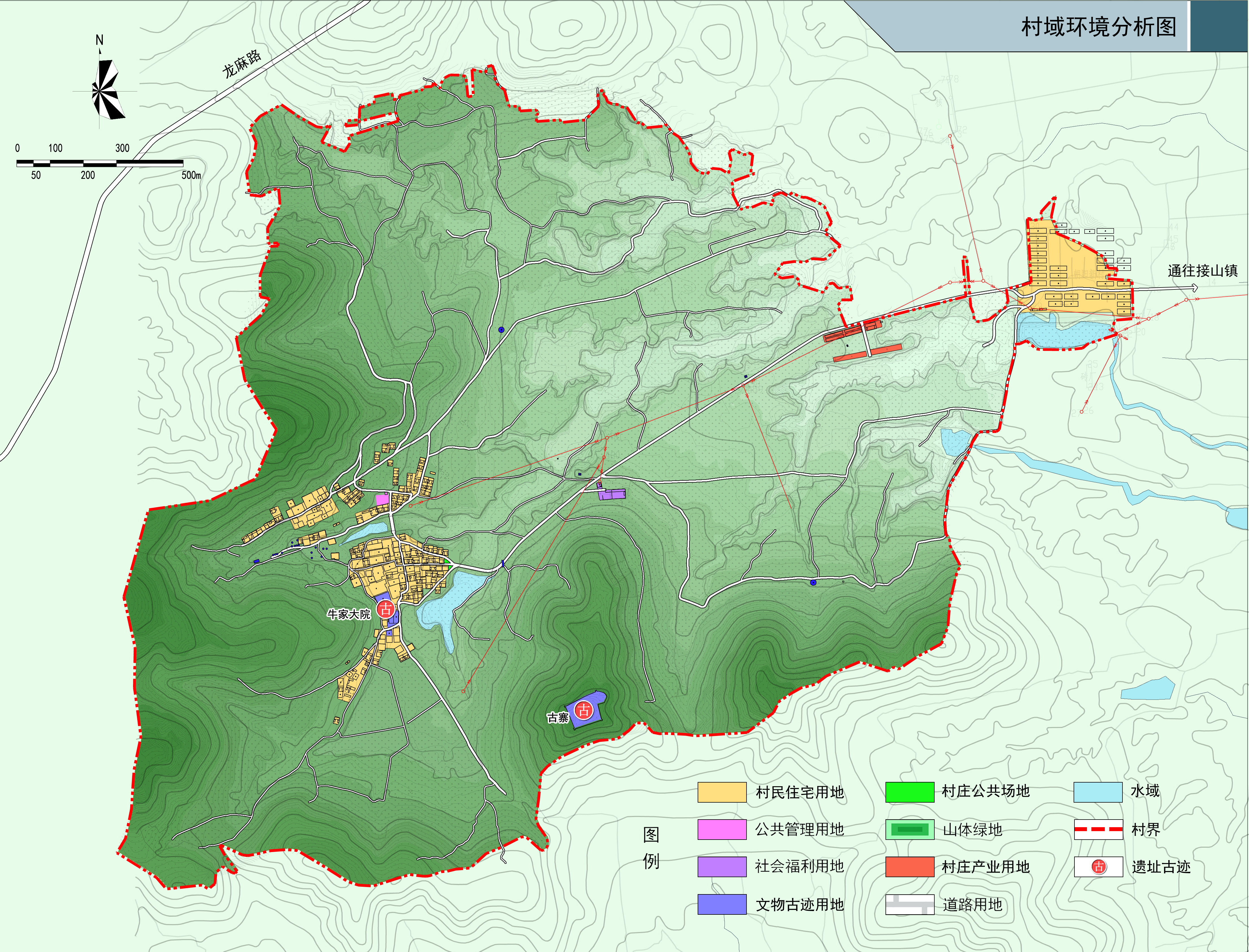

二、环境格局

(一)村落选址

朝阳庄村位于东平县接山镇西北部、泰东公路以北,丁接公路以西。村庄隶属于东平县接山镇,距接山镇驻地10公里,北接上遂城西村和东村,东临夏谢四村,南与上套村接壤。

朝阳庄村地处暖温带大陆性季风气候区,四季分明,雨热同期,干湿明显。春季干旱多风,夏季炎热多雨,秋季天高气爽,冬季干冷少雪。历年平均降水为605毫米,年平均气温为13.3°C,极端最高气温42.1°C,极端最低气温为-16.9 °C。历年平均日照时数205.2小时,历年平均日照率为58%。历年平均相对湿度为73%。

朝阳庄村村域面积4.4平方公里,村庄建设用地面积24.11公顷。村庄共一个自然村,现已整体搬迁至村庄东北部新村。2020年村庄现有居民270户,户籍人口970人,其中常住人口800人。

该区域内地层属鲁西南台背斜,山脉属泰山山脉阿山区南麓,出露地层主要以中下寒武纪奥陶系张夏灰岩为主,底部有徐庄组红色页岩分布。整体地貌属于低山丘陵,山体以东西走向为主,地形北高南低,东高西低,由于受区域性构造及地层的制约,地形较为复杂。

朝阳庄村紧靠北大山、毛头山和南北长山,三面环山,风景秀丽。村落依山而建,整体形态与周围环境紧密依存,村内古民居以不规则梯形依山势而建,村落整体布局紧凑、古朴传统、特色鲜明。

民居建筑为典型的全石砌结构,其特点是依崖就势、随形生变、层崖叠院、参差别致,遥相呼应,浑然天成。目前,村里石砌结构房屋体,占整个住房数的85%以上,且原貌保存完好,堪称“鲁西石砌房屋建筑之最”。村庄现存建筑最早、最有文化价值的当属“牛家大院”。始建于清朝道光年间。为全石结构,四合房。主房为三间,建筑面积54平方米,主房两侧,由两根石柱支撑前厦。厢房东西各为44平方米,院内设有石磨,拴马桩,土窑等,现保存完好。

(二)村落格局

村内东西大街3条,南北大街2条。村庄内至今仍保存有古寨墙1处,石碑2处,古拦水坝2处,古井13处,具有较高的价值。村内东大山的顶峰,保存着山寨一处,古寨占地面积25亩,寨墙总围长2600米,墙体为青石砌成,墙高3米,墙宽1.2米,寨内设有观察窗和射击孔60个,炮台9处,门前有平台,专门堆放滚木和礌石,用于攻击山下来犯之敌。据史料记载,该山寨始建于清咸丰年间(1860年),由安徽捻军为抵御清军所建,此寨极具科考价值和观赏价值,现山寨仍保持着过去恢宏的原貌。

(二)建村智慧

首先,古村落反映人与自然亲和的生态意象,受中国传统哲学讲究“天人合一”思想的影响,朝阳庄古村落从选址到布局无不强调与自然山水融为一体,形成独特的村落布局,另外,建村时充分利用当地自然条件建造屋舍,大多数民居都具有冬暖夏凉,不易损断等特点,值得现代建筑借鉴。

其次,古村落的建筑艺术具有独特的美学特征,条石是建筑的基本材料,垒砌工整的石质房屋与周围的大山融为一体,形成古朴自然的建筑风格,充分体现了先辈因势利导、因地制宜的建筑理念。

再次,朝阳庄古村落彰示民俗文化底蕴,是民俗文化和农耕文化的代表。朝阳庄古村落的价值,不仅表现在独特的石质建筑,而且还因为它所包含的丰富的原汁原味的中国乡村文化伦理宗教资源,具有丰厚的民俗文化积淀,其内容根植于耕读、饮食、节庆、婚丧等载体中,集中体现了先辈的理念,是古代自然村落的缩影和社会发展过程的一个历史见证,成为村民们不可或缺的精神依托。

(三)自然环境

(四)风景名胜与文物古迹

1、牛家大院

“牛家大院”始建于清朝道光年间。为全石结构,四合房。现存主房三间,建筑面积54平方米,主房两侧,由两根石柱支撑前厦。厢房东西各为44平方米,院内设有石磨,拴马桩,土窑等,现保存完好。

房顶以木质梁做支撑,铺上苇箔。墙体是经锤敲瓒琢的精细的块石砌筑,用自烧的白灰勾缝,上下彼此搭接,互相叠压,使表面宛若鱼鳞兽甲。

2、古井

村内拥有古井13处,古井大都修建于明清时代,有村民生活用水的水井,也有村民灌溉农田用的蓄水井。大部分古井沿沟壑开挖,用块石圈起,上边有石板覆盖,一般留有两三个井口,也有在村里打的人工土井。在东山沟底建有几口蓄水井,雨水季节蓄满水,村民在农忙季节浇地。其中“亚葫芦(东平方言,即宝葫芦)井”,比较出名。距今已有300年历史。相传,该井由李氏(现迁至夏谢李坝子)所建。查证《李氏家谱》得知,李氏兄弟俩由山西洪洞迁至定居,至康熙年间(1790年),家庭殷实,遂自费打井。兄弟俩采用锤砸攒打的办法,背对背各自淘打,至井落成时,井口形成了一个宝葫芦状,因此而得名。该井至七十年代扩修,已成占地220平方米的方形井,且井口封顶建门,井门上方刻有“饮水思源”隽秀大字,成为当今一大景观。

古井

3、古寨墙

村内东大山的顶峰,现存古山寨一处,始建于清咸丰年间(1860年),由安徽捻军为抵御战乱所建,古寨占地面积15亩,寨墙总围长2600米,墙体为青石砌成,墙高3米,墙宽1.2米,寨内设有观察窗和射击孔60个,炮台9处,门前有平台,专门堆放滚木和礌石,用于攻击山下来犯之敌。

4、拦水坝

包括东山坝、西山坝。为拦截来自西山、东山的洪水,村民自1954年、1962年分别修建了长60米、高40米的北山坝和长150米、高40米的东山坝。既有拦截洪水,积蓄水源的重要作用,坝顶又可通行,方便村民出行的便利。

三、传统建筑

四、民俗文化

(一)非遗项目——传说

“九顶山”传说

“九顶山”传说。 相传,在2000年前,该山为九个山顶,有万丈高,同东岳泰山相媲美。泰山每天长一尺,而九顶山敢长一丈。此事被泰山碧霞元君得知,一气之下赶来,两脚将九个山头踩入地下,永不再长,由此形成了现在的“小山子”。

“两狼山”和“黑风口”传说

“两狼山”和“南山口”传说。相传,宋太宗年间,杨家将领杨继业与辽国作战,在两狼山摆出七门阵。拼杀中,杨继业一时性急,借一石头脚蹬上马,挥戟朝辽军一首领戳去,虽战马没有刺中,却一枪挑出了个“黑风口”(即现在南山口,山口两旁石头均向上翘起,酷似挑起时形状,上马脚踩的石头,尚留有脚印一个) ,激战七天七夜,只杀得天昏地暗。结果,杨家大败于辽军,杨继业后在大阳沟里逃出,幸免一劫。究其原因,是杨家犯了地名大忌。相传,杨姓的“杨”字寓意“羊”;而恰恰又在“两狼山”作战,故“两狼”吃“一羊”,因此,杨家哪有不败之理。

(二)非遗项目——手工制作绣花鞋

从中国优秀的民族传统工艺-刺绣工艺衍生的绣花鞋技艺是一种传承千年的古老民间艺术,不仅根植于民族文化之中,更是将鞋文化与刺绣艺术完美地结合,是集绘画与刺绣为一体的工艺品,这儿的色彩和谐协调,手工精巧,图案又极富汉民族特色,使绣花鞋成为了华夏民族独创的手工艺品。在华夏古老的大地上历代妇女传承着古老的绣花鞋技艺,在不盈方尺的鞋材上她们一针一线地述说着各个朝代的审美观念、文化传统、伦理守线与时尚价值。

绣花鞋这门古老的民间技艺在朝阳庄村得到了很好的传承,传承代表人物:赵登莲。

五、美食特产

核桃

朝阳庄村地处山地,尤其适宜核桃生长。核桃具有“补气养血、补肾固精、温肺润肠、补脑益寿、通润血脉、生发养颜”之功效。长期食用,可以促进发育、健脑益智、增强记忆、提高免疫力,有明显的防癌抗癌作用。朝阳庄的核桃果大、皮薄、仁饱、果粒大小均匀,果面洁净,果实饱满,口感油香。

内在品质指标:核桃富含多种矿物质元素及粗蛋白、粗脂肪等,其中钙含量高达790.96mg/kg,硒含量2.3×10—3mg/kg,铁含量57.52mg/kg,锌含量26.62mg/kg,蛋白含量15.89%,脂肪含量60.8g/100g,油酸含量15.36%,亚油酸含量66.24%。

六、旅游导览

入村路线:朝阳庄村位于山东省泰安市东平县接山镇,距泰安市55公里。地处东平县东北部,地理坐标为东经116°30′57″与北纬35°59′30″。

乘车路线为:

①泰安火车站-泰安汽车站-接山镇(行车时间1小时30分钟)

②泰安火车站-东平县长途汽车站(行车时间1小时45分钟)