历史文化名村数字博物馆-泰安市肥城市孙伯镇南栾村

一、村落历史

(一)建村历史

村庄历史:

南栾村村落民居建筑保存了从明清时期到现代的各个历史时期的本土建筑风貌。南栾村地形平坦,对建筑、布局的制约小,常见有四合院、三合院、两合院,以四合院为主,多为坡屋顶,建有屋脊。早期的建筑材料以青砖、石、土坯为主。建筑层数以一层、二层建筑为主。部分历史建筑经过修缮,保持了传统历史风貌,部分老宅缺乏维护。两河之间的建筑最具传统风貌特色。

建制沿革:

南栾村的来历有多种说法,一种是县志说:原来有栾姓、任姓两户人家,在此定居建村,名为“栾任”。他们开荒种地,几百年后,由于开荒较多,种地不方便,栾姓部分人家搬走,在栾驾山西建新村,名叫“北栾”。由于“北栾”的出现,“栾任”村改为“南栾”。

五帝时以山川分五洲,公元前30世纪至21世纪,南栾属兖洲地域。公元前2070-1600年夏时,为兖州属地。公元前1600-1046年商朝时,是青州的地盘。西周时,也就是公元前1046-771年为兖州地。公元前771-256年的春秋时,为齐国地。战国时,为鲁国地。秦朝时,属齐郡。汉朝时,属泰山郡。东汉时,属卢县,即现在的长清县。三国时,属魏国。晋朝时,属济北国,也就是济宁。南朝(南宋)时,属济北郡(济宁)。北朝(北魏)时,属济北郡(济宁)。北朝(北齐)时,属济洲(济宁)。北朝(北周)时,是肥城郡的封地。隋朝时,属济北郡。唐朝时,属河南道兖洲鲁郡(肥城)。五代时属兖洲,宋朝时,属东平郡郓洲平阴县。金时,属东平府平阴县。元朝时,属济宁路肥城县。明朝时,属济南府肥城县。清朝开始到乾隆12年,属济南府肥城县。从乾隆12年到现在,属泰安(州、府、行署、地区、市)肥城(县、市)管理。

(二)主要历史人物

朱进士,名朱缁衣,字展宜,原居栾任薛家街。清朝康熙54年(公元1715年)中乙未进士文林郎,雍正三年(1726年)任富顺县知县,就是现在的四川省自贡市富顺县。据富顺县志记载,朱缁衣在任五年,任职期间,“兴学校,宽征徭,听讼务获民情,宪司廉其能,旋因公去职,囊橐萧然,寄居佛寺,民争供以米蔬,日与邑人士讲学论文”。著有《沁心编》、《皇华记》、《归去来辞》、《制艺》、《迂叟吟》等,士林诵之。雍正时奉檄运饷卫藏,往返数月,记录西藏风土甚悉,拟撰《朱缁衣笔下的西藏风情》。去职后在富顺传道授业办学,一身土布棉衣,与寒门学子共度寒暑。 由于其学成得中后远走他乡任职,又兼其清廉惜民,因此老家栾任没有产业,更没有留下多少遗迹,仅有的是孙伯镇孙西村发现的清代乾隆九年(公元1745年)《朱氏祠序》,该碑文乃朱缁衣所撰。

刘永文,字丕显,清恩贡生,家居栾任大街偏西路北瓦大门,曾因在州县做事有功赐黄马褂。后来,有官吏上门强征徭役,老太太拿出黄马褂,众衙役唯唯而退。

武保祚,清庠生,乡绅,大财主,除在栾任有大量土地外,东平苍邱、蓆桥、亦有近百顷土地。在村河东岸有三进三出四合院一处,院内有前出后厦大厅一座,歇山梁,起脊翻檐,屋脊及翻檐处蹲飞禽走兽。院内有多家住客户伴住使役。大门外向南专辟一条直南正北大道遛马,叫马蹚子路(现仍叫其名)。土地改革后,其大部分院落及房屋做了学校(东学),曾经是初小、高小、初中,直到20世纪九十年代。现在整个院落无存,已建起民房。

朱甫信,字士斋,民国时北大毕业,人民教师,一生从教。书法家,工汉隶、张迁碑,其隶书章法严谨,字体隽永为人称道。其家庭是地主,在本村土地不很多,但在平阴、东平有大量土地,有长工户常年屯耕,东屯、南屯、张家屯等皆如此得名。家有油坊,药铺,三处四合院,两座大厅。土地改革后曾作为村集体油坊、付业加工场和村办公场所。现已作为古建筑予以修缮保护。

(三)重要历史事件

刘振余,字兴三。事因一桩公案,1943年洪涝灾害,汶河决口,栾任沟南首当其害,相邻的东平县鄣城村、苍邱村也是灾区,洪水西流,一片狼藉。灾后,修防汛坝子堰堤,工程过半,以鄣城为主会同苍邱部分村民前来干预,理由是坝体窄、子堰堤矮,洪水易漫堤或决口西流,危及鄣城苍邱,双方争执不下,鄣城几乎全村出动,最后发生械斗,事情闹大了。涉及两个县,官司打到泰安,栾任由刘兴三写了诉讼,力陈历年来汶河决口案例,洪水走势及落差,水文地理,堤坝等高线,自然规律等,官司以鄣城的失败而告终。败方失落、埋怨、牢骚多年,“鄣城徐家半个天,打不过栾任刘兴三”。鄣城村苍邱村与栾任都是地邻,来往频繁,亲戚很多,成了茶余饭后的主要话题。直到多年后还被人津津乐道。

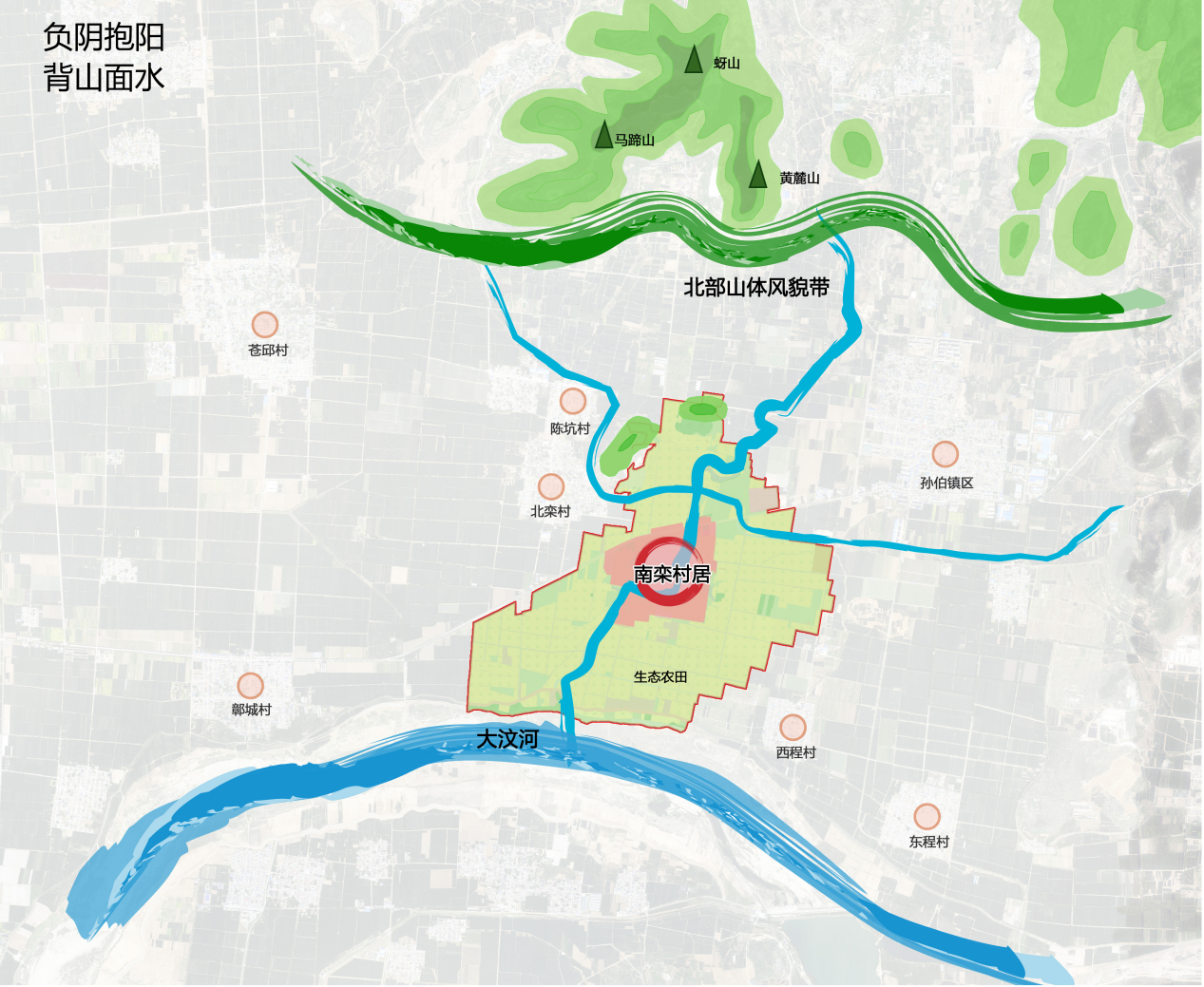

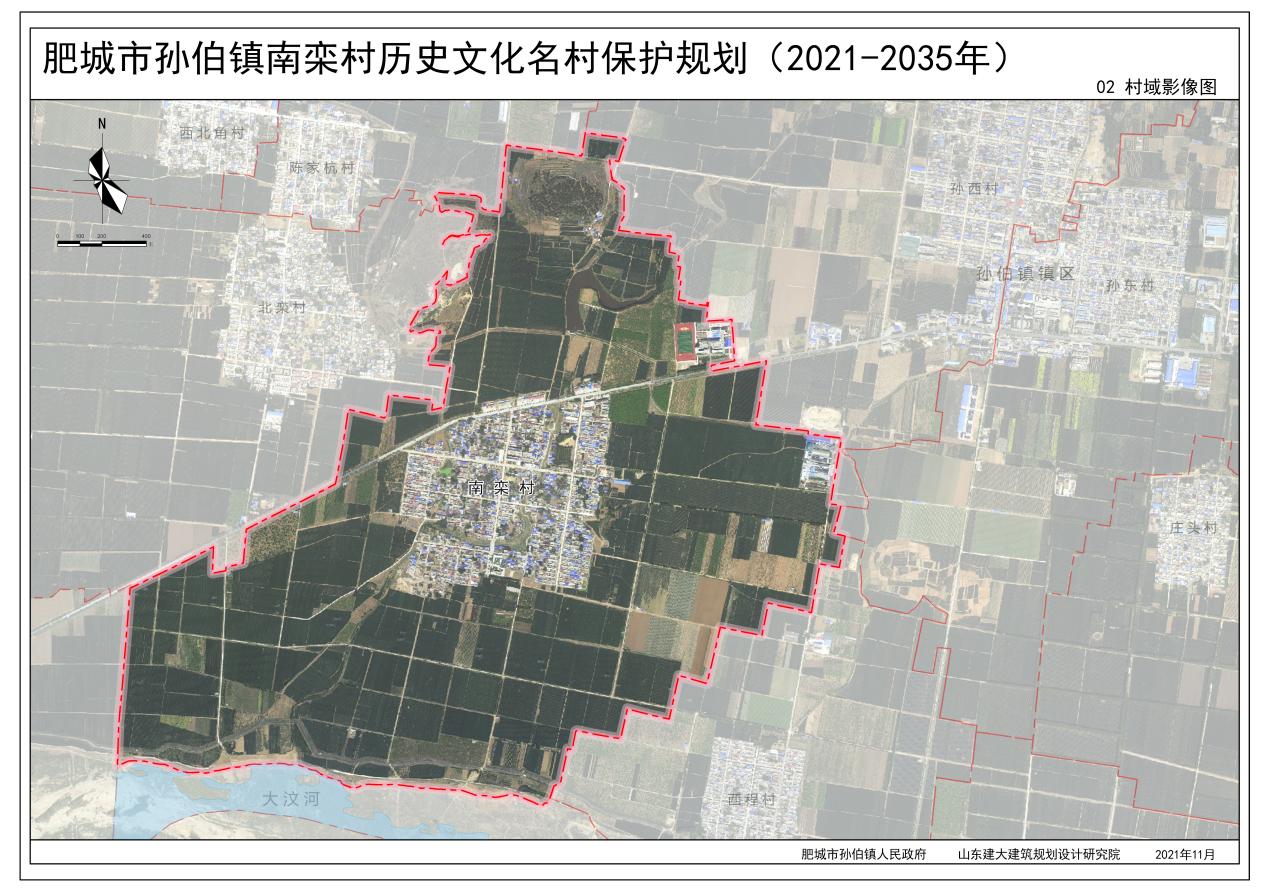

二、环境格局

村落选址

南栾村位于孙伯镇镇驻地西南方向,距离镇驻地约2.5公里。南栾村选址凸显古代择吉地而居的文化内涵,北靠山体、南邻大汶河,总体地势平坦,以平原为主,河流流向自北向南,符合“背山面水、负阴抱阳”的理想模式。村庄北侧省道326为村庄主要对外通道,东至孙伯镇镇区,西至东平县,对外交通联系较为便利。

村落格局

南栾村村域总面积共534.14公顷。主要以耕地、林地和城乡建设用地为主,北靠山,南傍水,总体地势平坦,以平原为主,河流流向自北向南。

南栾村建筑以砖混建筑为主,建设年代以80-90年代为主,早期建筑以石砌为主;另有部分土坯建筑。建筑层数多以一层为主,新建部分二层建筑。村内新建建筑较少,新建建筑主要位于省道326北侧,多以二层的砖混结构建筑为主;村庄西部、东南部以一层砖混结构建筑为主。村内有部分老宅现状空置、缺乏维护、布局混乱,村庄中南部大部分建筑质量较差,部分已成为危房,已拆除部分老旧住宅。南栾村大致呈现北部沿326省道延伸,东西南北大致相等,呈现梯形格局。

三、风光古迹

风景名胜

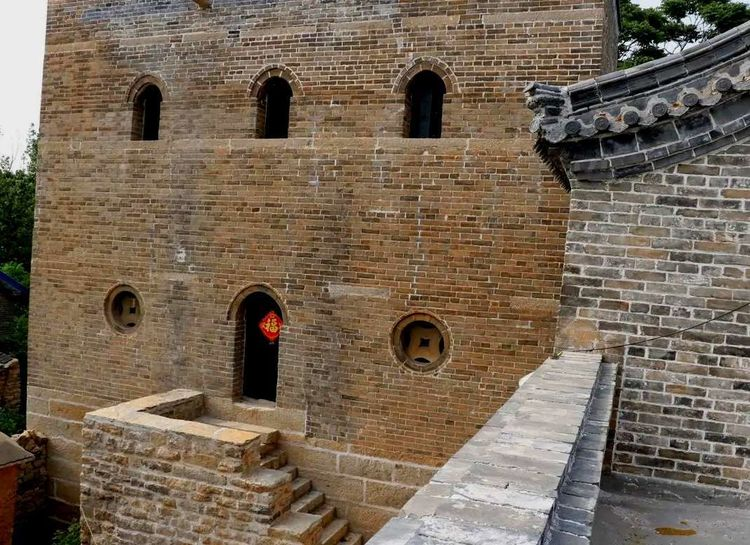

李氏碉楼

县级文保单位,位于南栾村村庄中部,明代建筑,坐北向南,面阔三间,进深一间,通面阔12米,进深6米,高16.5米。建筑共分三层,一层为条石垒砌,二、三层为青砖砌,卷棚灰瓦顶,顶部四周有女墙,约1米高。楼的正门在二楼,石块台阶上下,二层为宽木地板,有木质楼梯下到一层,二三层之间的楼板已损坏。东配房为二层建筑,坐东向西,面宽9.7米,进深5米,一层三开间,二层仅北首一间,门南向。今碉楼楼顶和东配房二层均已坍塌,无人居住。

朱进士宅

县级文保单位,位于南栾村村庄东部,是肥城市保存较完整的一处清代康熙年间古建筑民居院落,面积约500平方米。虽历经几百年,但其建筑仍保持着原有的形制,处处彰显着浓厚的浓厚的历史气息,有着极高的建筑历史价值。康熙五十四年(公元1715年),朱缁衣中乙未科进士。雍正三年(公元1725年),朱缁衣始任富顺知县。在任五年中,朱缁衣“政治具举”,治县理政受到老百姓赞许。朱缁衣一生著作颇多,除道光《富顺县志》提及的以外,还有《沁心编》《皇华记》《制艺》《迂叟吟》等。老宅在建国后进行过修缮和改建,现在保存较为完整的为一处坐北朝南的堂屋一处。

毛主席像

村庄内部有毛主席像一处,位于南栾村第四村民组前街。主席台建立于1968年春天,砖石结构,占地约4平方米。

历史环境要素

古树

石碑

石阶

石磨

石碾

石桥

乡村记忆石碑

四、民俗文化

非遗项目

谢氏煎包

清末南栾村谢家所创,现传人为第22代谢兆信。

青石干茬缝砌墙技艺

传统的村庄建筑由青石砌成,当地石资源丰富,从山上切下的石头打成石块,用于砌墙发圈,不需要粘合剂,墙体整齐。传说技艺来源于鲁班的夫人,用千斤坠当标线,将墙体垒高。

五、美食特产

谢氏煎包

金丝绞瓜

六、旅游导览

南栾村位于山东省泰安市肥城市孙伯镇,距泰安市50公里。地处地处肥城市西南部,地理坐标为东经116°39'48"与北纬35°57'25"。

乘车路线为:①泰安火车站-泰安汽车站-南栾村(行车时间1小时10分钟)

②泰安火车站-肥城汽车站-K18公交车(行车时间1小时30分钟)-到红绿灯往西走有个大红牌坊(南栾村)

进村牌坊

村内导览:

从南栾村牌坊下车,往南走一百米,就看到南栾村民委员会,这里是南栾村的行政中心,继续几百米,就可以看到朱家大宅。在这里继续向南,就可以看到一个古老的楼,很显眼,那个就是李家的碉楼,在李家碉楼往南走到尽头就能看到毛主席台。

村内游览路线:

村南乡道——村委——朱家大宅——李氏碉楼——主席台——正南街——南北向石板路——村北口——村北乡道。