村落介绍

一、村落历史

建村历史

据《崔氏族谱》记载,明万历年间(1576-1619年)崔姓自汶上县李家庄迁此建村,因位于山套中部,故名。

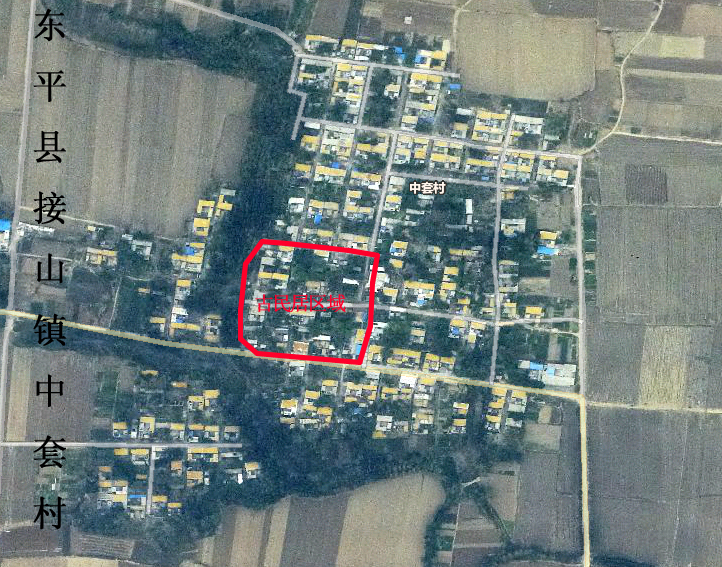

中套在清朝时期属东平州北仁寿保。1913年东平州改为东平县,中套属东平县第四区;1953年属东平县第六区;1958年属接山公社;1959年属平阴县接山公社;1962年复属东平县。1966年,公社设立管区后,属接山公社中套管区;1984年撤人民公社建区后,属张河区中套乡;1985年撤区并乡后属接山乡;2010年5月,撤乡设镇,属于接山镇。2009年,村内古代民居被东平县第三次全国文物普查组登记文物保护单位。

重要历史人物

据《崔氏族谱》载,明万历年间(1573-1619年),崔姓自汶上县李家庄迁此建村,族长崔曰恭首居,此人育有六子,到现在已十七代辈分。崔氏家族是周边几百华里较著名的大地主,土改后产地瓦解已不再兴盛。解放初期子孙崔贾平、崔光平、崔光敏、崔五成在此居住,期间崔贾平时任国民党某部团长,后逃往台湾。

二、环境格局

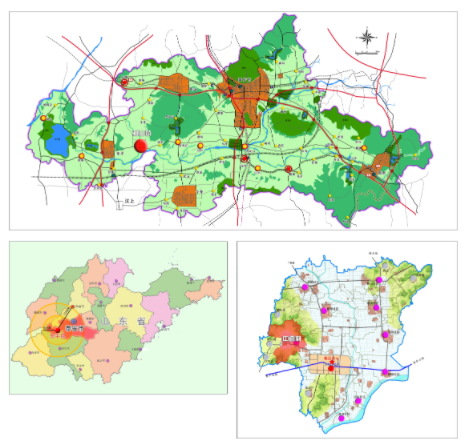

中套村,于明万历年间建村,地下水资源丰富,有深井26眼。因三面环山,古时定村名为“山套”后分为上套、中套和下套三个自然村,有“东平小盆地”之称。

该区域内地层属鲁西南台背斜,山脉属泰山山脉阿山区南麓,出露地层主要以中下寒武纪奥陶系张夏灰岩为主,底部有徐庄组红色页分布。

整体地貌属于低山丘陵,山体以东西走向主,地形北高南低,东高西低,由于受区域性构造及地层陛的制约,地形较为复杂。

中套村地处暖温带大陆性季风气候区,四季分明,雨热同期,干湿明显。春季干旱多风,夏季炎热多雨,秋季天高气爽,冬季干冷少雪。历年平均降水为605毫米,年平均气温为13.3oC,极端最高气温42.1oC,极端最低气温为-16.9 oC。历年平均日照时数205.2小时,历年平均日照率为58%。历年平均相对温度为73%。

中套村境内地下水多为第四季孔隙水与基岩裂隙岩溶水,其补给主要是由大气降水直接入渗,地下水资源丰富,整个山圈中有深井26眼,后泉头被誉为“七十二皇泉”之一。地下水埋深6~10米左右,单井涌水量每小时80~100立方米,水质符合农田灌溉和人畜吃水要求。中套村分为上套、中套和下套3个自然村,村内古民居以不规则梯形依山势而建,向东西方向延伸。村落整体布局按照传统方格网布局,布局紧凑、古朴传统、特色鲜明。现有民居以青石或砖混结构平房为主,村内东西大街4条,南北大街6条。村庄内至今仍保存有古寨墙、石碑7处,古桥3处,古拦水坝1处,古井5处,具有较高的保护开发价值。

中套村是青石山地,基岩以石灰岩为主,成土母质坚硬,形成的土壤为褐土。阳坡半阳坡多为薄层土,厚度20厘米。PH值在7-7.5之间,呈微碱性、中性反应。

三、风光古迹

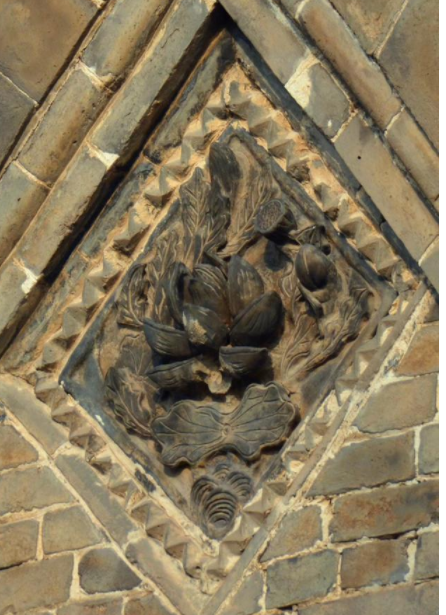

整体风貌,中套为传统文化古村落和古民居中,明、清、民国、文革时期的具有鲁西建筑风格的古民居较多,占整个村落民居的80%左右,其中,不少民居至今仍保持着原有风貌。其建筑材料取自当地的青石,配以青砖、木,结构浑然一体,独具匠心。

传统格局,中套村分为上套、中套和下套3个自然村,村内古民居以不规则梯形依山势而建,向东西方向延伸。村落整体布局按照传统方格网布局,布局紧凑、古朴传统、特色鲜明。

该村现有民居以青石或砖混结构平房为主,村内东西大街4条,南北大街6条。村庄内至今仍保存有崔家大院、古寨墙、石碑7处,古桥3处,古拦水坝1处,古井5处,具有较高的保护开发价值。

文物古迹

(一)崔家大院 明万历年间崔氏自汶上县李家庄迁此建村,族长崔曰恭首居。此人育有六子,到现在已是七代辈分,崔曰恭是周边几百华里较著名的大地主,土改后崔氏家族产地瓦解,已不再兴盛,解放初期长子孙崔贾平、崔光平、崔光敏、崔五成在此居住,期中崔贾平时任国民党某部团长,后逃往台湾。

中套村崔家大院始建于清代万历年间,建筑面积40亩,房屋200 余间,占当时整个村落的一半。院落分前大院、后大院两院。

院内房屋建筑全是青砖瓦房和青砖平房相匹配,前大院分成若干相互互通的四合小院,总的设有前大客厅、书房。后大院建有二层楼房和若干小院。因社会变革和发展后大院在战争年代被日军毁于一旦,当时成为一片废墟。前大院解放后用作国家粮库使用多年,而后转为民宅,由于生产生活的变化和村庄规划的需要,前大院基本改建如今只有前大院中的前大客厅、书院和两处四合院保持完好。

(二)佛峪 中套村的庄后有一座双象山,山的东南侧有一个山峪,山峪的石壁上刻着几尊石佛,这就是佛峪。这几尊石佛见证了当地一土财主辛凤久的兴衰历史。

(三)七十二皇泉 据传,在明清时期,为了确保汇河的来水量,将其下游的72眼泉眼划归皇家所有,俗称72皇泉,大部分分布在接山镇中套村一带。

(四)明代石桥这座石桥位于村西的小河之上,桥中间条形石板上隐约可见有碑刻,据村民介绍建村是已有石桥。长约10米,宽约3.5米。整个桥的造型优美、匀称,只是河道的淤积使桥高较过去要矮了许多。

(五)古寨墙 寨墙依山为基,以石筑墙,地势险要,易守难攻。站在废弃的寨墙上,凝眸远兆,山峦起伏,重峦叠障,白纱飘逸。近观寨墙早已残垣断壁,杂草纵横;岩间绽放着“孤傲”的杜鹃,她开得是那么的奔放,那么的狂野;此时洁白的白花菜也绽放的盛开,与“孤傲”的杜鹃,与废弃寨墙相得益彰。

(六)老柿子树 村西有老柿子树一棵,树高12米,冠幅60平方米,树龄愈200余年,树形古朴苍劲,至秋日硕果累累,观之赏心悦目,更寓意“柿柿(事事)如意”。

三、民俗文化

非遗项目

五、美食文化

美食美味

民俗中“吃喝碗”最出名,是中套村喜事招待贵客的一种饮食工艺,“吃喝碗”又称“大碗席”、“大件席”,又因上菜数量不同,亦称“两大碗”、“四大碗”、“六大碗”。它由满汉全席和“临清清汤宴”演变而来,其特点是简易实惠,突出酸、甜、咸、辣,共十六个小喝碗,对接山镇具有地方特色传统饮食文化启到了保护与传承。

四、入村路线

中套村紧靠独山、五峪山、狼尾山,三面环山,村内以青石或砖混结构平顶房为主。村内东西大街4条,南北大街6条。村庄距泰东路8华里,距丁接路6华里,与下套、荣花树村接壤。

京澳线(105国道)与S326交汇处(东平互通立交)向东行驶2.5公里,向北3公里即到。