村落介绍

村落属性:行政村

村域面积:2.5平方公里

户籍人口:423人

主要民族:汉族

村落形成年代:明代

村庄占地面积:162 亩

常住人口:350人

主要产业:农业、林果业

海拔:80米

地形地貌特征:丘陵

村集体年收入:8万元

村民人均年收入:15000 元

一、历史文化

(一)建村历史

明朝洪武年间,朱姓子孙至此定居建村,因此地盛长荣花树,遂取名荣花树。因有重名村,1980年更名东荣花树,现改回荣花树。清末到民国时期为东平县仁化保管辖,民国期间为东平四区管辖,建国初期为东平四区荣花树乡管辖,1958年归接山公社管辖,1962年设管区归接山公社中套管区管辖,1985年12月由于体制改革归接山乡管辖,2001年2月原接山乡和张河桥乡合并归接山乡管辖,2010年接山乡改为接山镇,现一直归接山镇管辖。

(二)主要历史人物

1.张恩泉(1889-1961),又名张沐远,山东东平接山镇荣花树村人。山东优级师范学校毕业,清秀才。早年曾在山东省立第一师范学校任教,“七七”事变后,回原籍参加党领导的抗日救亡工作。1950年曾在平原省文物管理委员会工作,1953年聘为山东省文史研究馆馆员。

2.万里(1916-2015),男,汉族,出生于山东省东平县,1936年5月加入中国共产党,1936年5月参加工作,师范毕业,中国共产党的优秀党员,久经考验的忠诚的共产主义战士,杰出的无产阶级革命家、政治家,党和国家的卓越领导人,中国共产党第十一届、十二届中央书记处书记,第十二届、十三届中央政治局委员,国务院原副总理,第七届全国人民代表大会常务委员会委员长。抗日战争期间,根据中共山东省委指示,万里同志组织筹建中共东平县工委,因荣花树村位置较为隐蔽且方便转移,曾在荣花树村居住和工作较长时间。

(三)重要历史事件

抗日战争期间,根据中共山东省委指示,万里同志组织筹建中共东平县工委,因荣花树村位置较为隐蔽且方便转移,曾在荣花树村居住和工作较长时间。

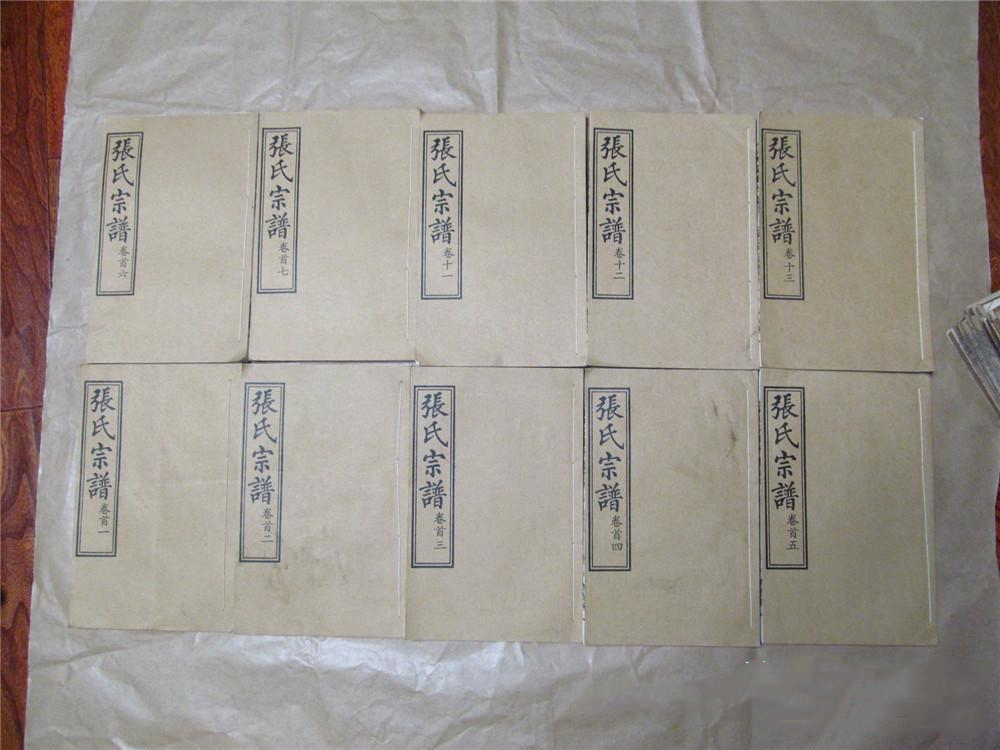

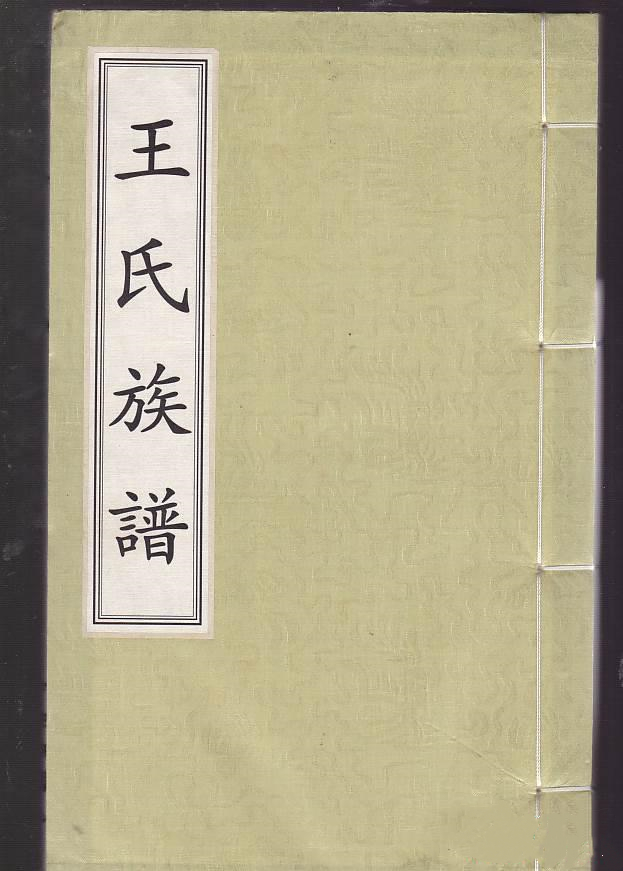

(四)村志族谱

序号 | 编撰者 | 题名 | 出处/保存处 |

1 | 井氏族人 | 井氏族谱 | 井绪同 |

2 | 吴氏族人 | 吴氏族谱 | 吴同生 |

3 | 张氏族人 | 张氏族谱 | 张树俭 |

4 | 朱氏族人 | 朱氏族谱 | 朱庆水 |

5 | 王氏族人 | 王氏族谱 | 王太平 |

6 | 付氏族人 | 付氏族谱 | 付崇轩 |

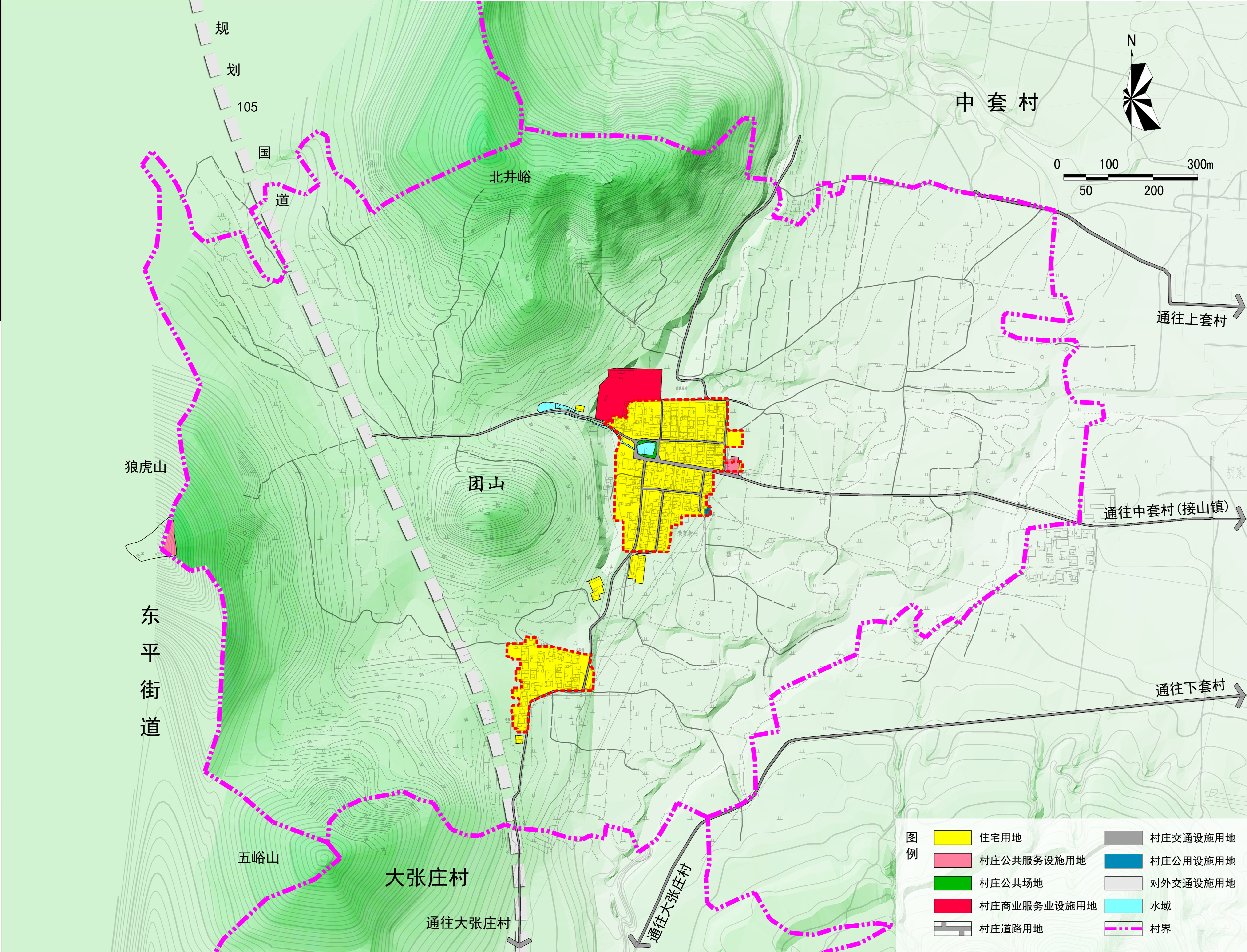

二、环境格局

(一)村落选址

荣花树村落面积162亩,村落主要座落于北大山之阳,地势平坦处,村南、村西、村北三面环山,村前有一大池塘,村庄遵循了“负阴抱阳、背山面水”、“前有照、后有靠 ”的风水理念,把房屋建在河流的北面、山坡的南面,使住宅可接纳更多的阳光,躲避凛冽的寒风,防止洪水的侵袭,亦便于引水灌溉庄稼。荣花树村传统村落内古民居保留完好,继承原有风貌,部分街道用原有山石块铺成,高低交错,纵横交织。

荣花树村地处暖温带大陆性季风气候区,四季分明,雨热同期,干湿明显。春季干旱多风,夏季炎热多雨,秋季天高气爽,冬季干冷少雪。历年平均降水为605毫米,年平均气温为13.3°C,极端最高气温42.1°C,极端最低气温为-18 °C。历年平均日照时数205.2小时,历年平均日照率为58%。历年平均相对湿度为73%。

(二)自然条件:

(1)山川水系:荣花树村三面环山,北靠北井峪,南临五峪山,村西为狼虎山,沟壑纵横,形成西北高,东南低,雨季水势顺山势向东南汇聚,顺东山沟汇入洪山河而入大清河。

(2)地质地貌:村域内大部分为山地丘陵,西北高,东南低,海拔80-180米。

(3)自然条件:荣花树村土壤以褐土和潮褐土为主,易于农作物生长,植被以乔冠木为主,各种野生动物种类繁多,生态环境良好。

(4)自然灾害:该村地势为丘陵带,多年平均降雨量605.6毫米,降水受季风影响明显,时空分布不均,年季变化大。冬春干旱,易成旱灾。汛期降雨非常集中,积水排泄易形成洪灾。病虫灾害较重,各种北方农作物病虫害均有发生,每年防治病虫害都要耗费一定的人力、物力。

(二)村落格局

1、村落街巷格局:荣花树村老街巷保留完好,继承了传统村落的原有风貌,部分街道用原有山石块铺成,高低交错,纵横交织。

3、重要公共空间:荣花树村传统村落民居依山势地形而建,层叠有至,纵横交错,坐北朝南,尽量吸收阳光。村庄西侧主要街巷一侧是古河道,用于雨季防洪。河道和传统街道两侧石屋林立,街区尺度适宜,大小门楼紧紧相连,为村落整体风貌增添了古朴气息。

由于历史原因,原先荣花树村交通闭塞,经济发展比较落后,没有形成规模性的村庄房屋改造规划,依然保持了原有格局和风貌。

(一)建村智慧

荣花树村落处于山环水抱的中央,选择地势较为平坦之地,村南、村西、村北三面环山,村前有一大池塘,村庄遵循了“负阴抱阳、背山面水”、“前有照、后有靠 ”的风水理念,把房屋建在河流的北面、山坡的南面,使住宅可接纳更多的阳光,躲避凛冽的寒风,防止洪水的侵袭,亦便于引水灌溉庄稼。荣花树村传统村落内古民居保留完好,继承原有风貌,部分街道用原有山石块铺成,高低交错,纵横交织。

(二)自然环境

村庄南侧古河道

村庄东侧古河道

庄西侧古河道

小团山全景图

村西狼虎山

村北北井峪

北井峪山间小路

北井峪山间小路

村南五峪山

五峪山绿化

五峪山景色

(一)风景名胜与文物古迹

1.文物古迹示意图:

2.风景名胜示意图:

狼虎山山寨

狼虎山山寨

狼虎山山寨城墙

狼虎山山寨城墙

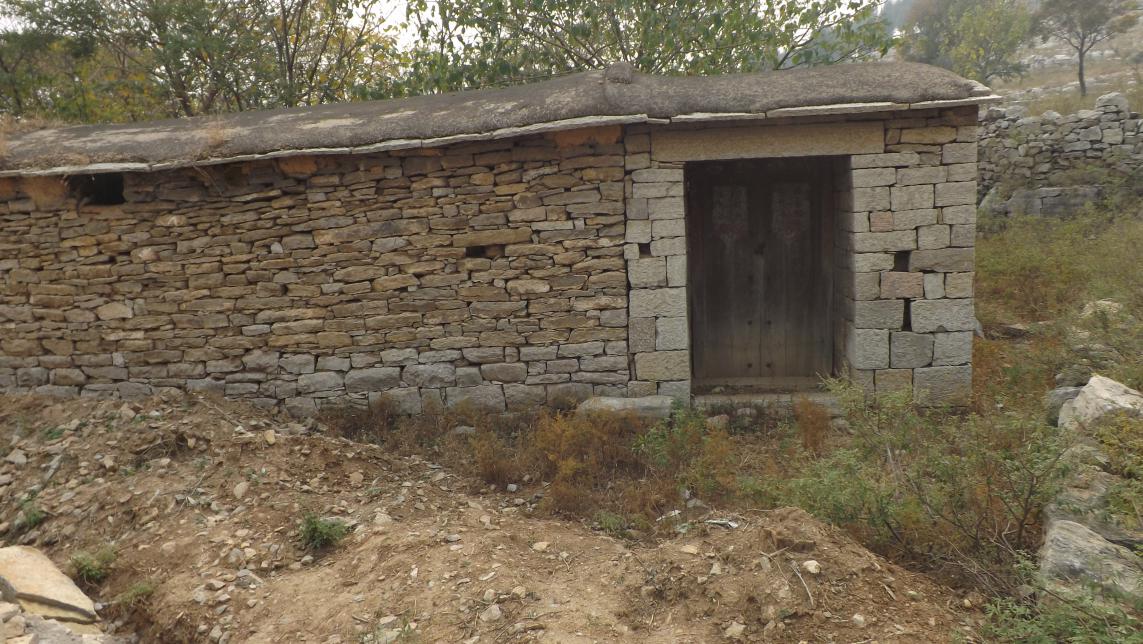

三、传统建筑

1.传统建筑分布图

2.传统建筑

万里同志办公旧居

万里同志办公桌椅

万里同志办公桌椅

传统民居

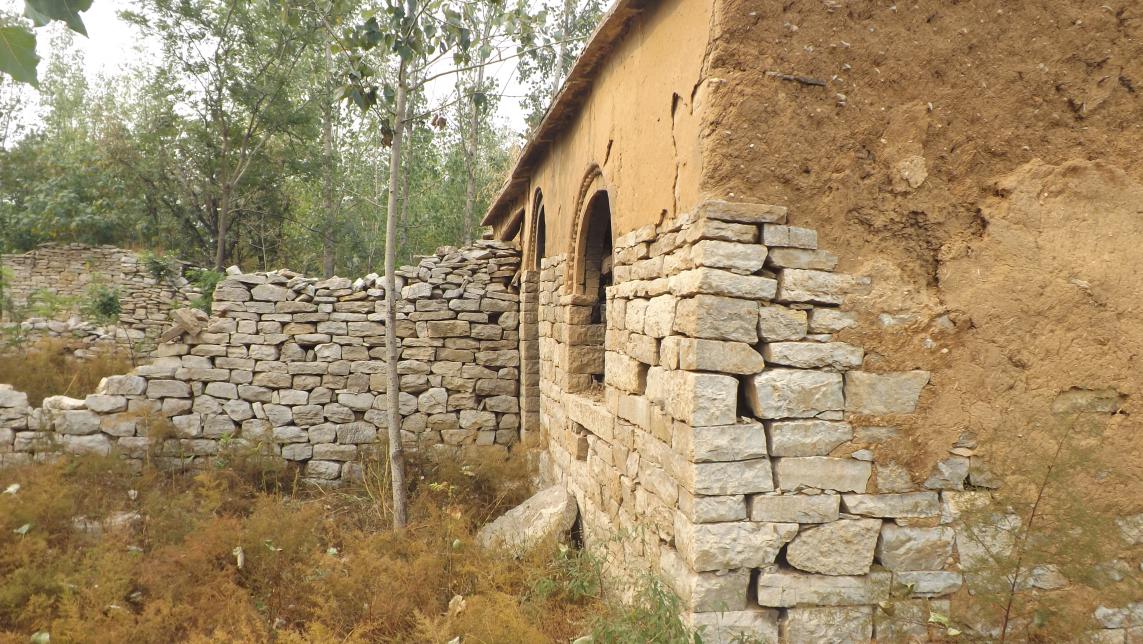

清代拱形过门石建筑

清代拱形过门石

清代拱形过门石

清代拱形过门石

代拱形过门石建筑

文革时期建筑

清代雕花窗棂

清代雕花窗棂

清代条形过门石建筑

清代条形过门石建筑

清代房屋

清代房屋

清代房屋

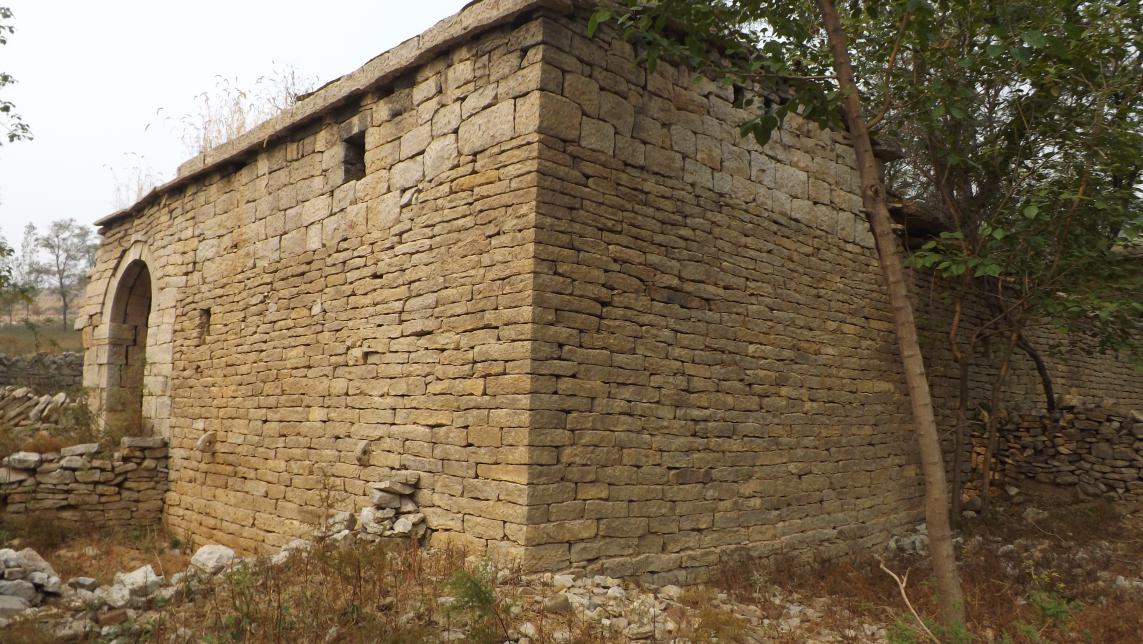

清代建筑

清代建筑

清代建筑

清代房屋

清代石刻窗棂

清代建筑

清代拱形门窗

四、民俗文化

非遗项目——剪纸

剪纸又称“窗花”, 是荣花树村传承已久的一种传统的装饰艺术,至今已有百多年的历史,图案多为花卉一类的吉祥样,形成了自己特有的风格。具有浓厚的人文内涵。

荣花树剪纸是民间社会的产物, 更是百姓生活的写照。它题材广泛,花样繁多,有戏曲人物、戏曲脸谱、神话传说、花鸟鱼虫、家禽家畜、古禽瑞兽等多方面的内容。花树村剪纸的刀工既有北方民间剪纸粗犷、质朴的特性,又有南方剪纸细腻、秀丽的风格。它色彩浓艳,对比强烈,装饰感强,民间味浓,富有意味节律,呈现出妩媚娇艳、淳朴华美的艺术魅力。

在品类繁多的民间剪纸艺坛上,荣花树剪纸以构图饱满、造型生动、色彩绚丽、工艺奇特的艺术风格独树一帜。它以阴刻为主,阳记得为辅,阴阳结合,复用多色点染彩绘,达到了工致传神、雅俗共赏的效果。

五、美食特产

“吃喝碗”又称“大碗席”、“大件席”,又因上菜数量不同,亦称“两大碗”、“四大碗”、“六大碗”。“吃喝碗”是接山镇各村及方园几十个乡镇红白事、平常待客的一种饮食工艺。

用料:鸡、鱼、猪肉、猪下货、鸡蛋、淀粉、蔬菜、白糖、红枣、冰糖、瓜子仁、核桃、点心、香油、粉皮、水果、植物油及调料。

餐具:大碗、小碗、扣碗、盘、碟、汤匙。

厨艺:煎、炒、蒸、馏、煮、炸、氽、拔丝

“吃喝碗”一般是四大碗席,共40个菜。主菜是四大碗,即:鸡、鱼、肘子、丸子。辅菜是6个冷盘、16个喝碗、10大碗、一个烧卖(面食)、一碗汤、4个点心。

上菜顺序:先上四个果碟、四个凉肴(也称安酒碟,四个凉肴一直到散席方撤),依次上鸡、鱼、肘子、丸子四个大碗,每上一个大碗跟四个喝碗,分别是四酸、四甜、四咸、四辣,每上四个喝碗,跟一个点心,以上这些菜是上半场;下半场上10个大碗跟桌,10个大碗分别是肉块、鸡块、丸子、青菜等,其间再上一个烧卖和一碗汤。

“二大碗”席和“六大碗”席在“四大碗”席基础上增减。如果是“二大碗”席,主菜是鸡和鱼两个大碗、8个喝碗,其余不变;如果是“六大碗”席,则主菜加上烧鸭和排骨,其余不变。

倒席:酒席的上半场,客人和陪客人共同喝酒。上半场菜上完,陪客人引领客人到外边方便,其间把席上餐具进行清理,除四个安酒碟外,其余撤下,然后上10大碗。下半场即陪客人、主人开始陆续给客人倒酒,一般每人倒四杯酒或六杯酒。

在摆放鸭、鱼碗方向时,均是鸡东鱼西。上第一个碗,即鸡碗时,客人给厨师开赏,即客人拿上赏钱,用红纸包着,送给厨师以表谢意。一般厨师不要,就送上两盒烟。

客人坐次安排:一张农村的八仙桌坐八人,面南背北两张椅子上,坐两位主要客人,两位客人又以东边椅子上坐的客人为主;八仙桌东西两侧分别坐两位客人,又以东边两位客人为主;八仙桌南边坐的两位一般是陪客人的,一位负责劝菜,一位负责劝酒。

六、旅游导览

入村路线:荣花树村位于山东省泰安市东平县接山镇,距泰安市58公里。地处东平县东北部,地理坐标为东经116°30′16.83″与北纬35°58′03.33″。

乘车路线为:

①泰安火车站-泰安汽车站-接山镇(行车时间1小时30分钟)

②泰安火车站-东平县长途汽车站(行车时间1小时45分钟)