村落介绍

村落属性:自然村(常庄一、二、三村)

村域面积:10.2平方公里

户籍人口:796人

主要民族:汉族

村落形成年代:元代以前

村庄占地面积:1404亩

常住人口:4426人

主要产业:农业、养殖业

海拔:60-98米

地形地貌特征:丘陵、平原

村集体年收入:29万元

村民人均年收入:12000 元

一、历史文化

(一)建村历史

村庄始建于明朝初期,常氏家族自山西洪洞县迁此建村,以姓氏命名常庄。常姓后,关、李、毛三姓在此居住,后来颜、赵两姓迁来在此生活繁衍,不断增修扩建,形成现在规模,现以颜、赵两姓为主。

(二)历史沿革

常庄村是山东省泰安市东平县接山镇下辖的自然村,共划分为常庄一村、常庄二村、常庄三村三个行政村。常庄村清朝时属东平州。1913年东平州改为东平县,常庄村属东平县第四区第九乡;1958年属接山公社;1985年撤区并乡后属张河桥乡;2002年之后张河桥乡并入接山乡,尹山庄村属接山乡。

(三)修建沿革

常庄村地处山东省东平县接山镇,东临肥城市孙伯镇,明朝初期,常氏家族自山西洪洞县迁此建村,以姓氏命名为常庄。后经世代演变颜姓、赵姓等在此生活繁衍,不断增修扩建,形成现在规模。

常庄古民居群基本保存了清代中晚期的建筑风格,是研究清代民俗建筑的重要史料,堪称“鲁西第一古民居群”。

(四)主要历史人物

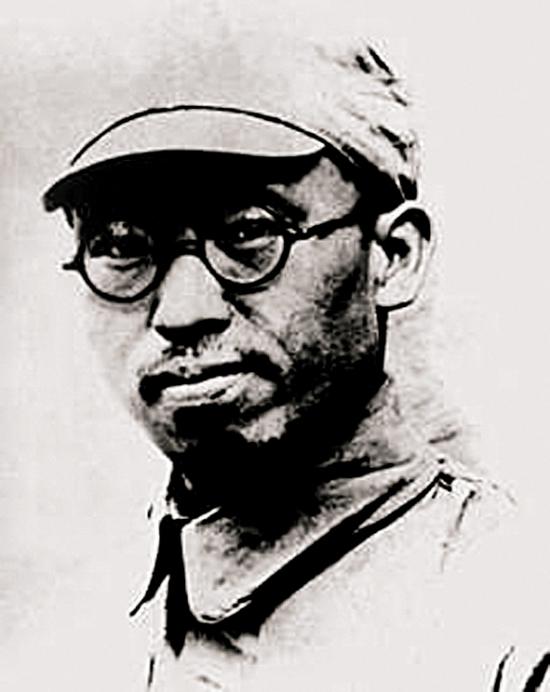

【罗荣桓】(1902年11月26日-1963年12月16日),原名罗慎镇,字雅怀,号宗人。生于湖南省衡山县寒水乡南湾村(今属衡东县荣桓镇)。中华人民共和国成立后,罗荣桓任最高人民检察署检察长、政务院政治法律委员会委员。中华人民共和国的开国元勋,中国十大元帅之一。

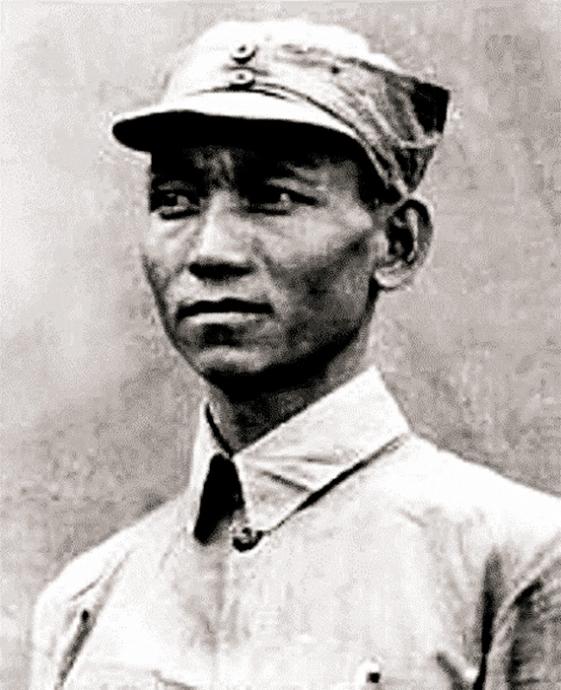

罗荣桓 陈 光

【陈光】陈光(1905年2月24日-1954年6月7日),湖南省宜章县人 ,1926年从事农民运动,次年冬加入中国共产党。参加了湘南起义、井冈山斗争和长征。抗日战争时期,任八路军第一一五师三四三旅旅长,代师长等职。解放战争时期,任东满军区副司令员兼参谋长,东北民主联军第六纵队司令员,第四野战军副参谋长等职。中华人民共和国成立后任广东军区副司令员兼广州警备区司令员。

(五)重要历史事件

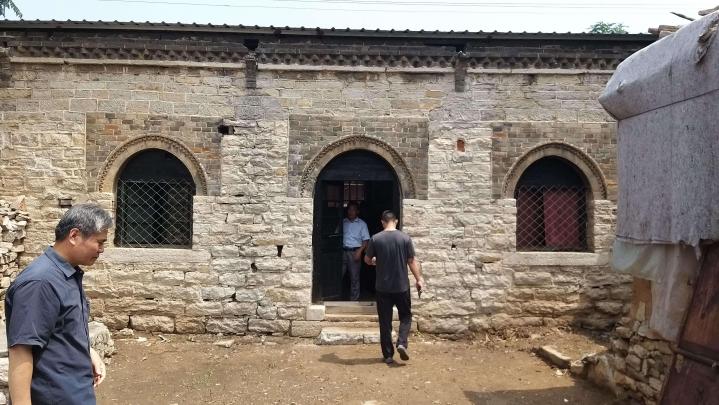

【八路军东进支队】1939年3月,为了依山(泰山)傍湖(东平湖)开展游击战争,创建泰西抗日根据地,八路军一一五师代师长陈光、政委罗荣桓率东进支队挺进泰西。3月14日,师部及部分主力部队进驻东平四区常庄村,司令部就设在该村颜景瑞家大院里。颜家大院南北长约40米,东西宽约40米,宅院面积约为2.5亩。大门朝北,门由铁皮包裹,十分坚固。院墙东面是大水坑,东北角有炮楼,便于防守,院子南边有阴沟,直通村外赵家林,如遇紧急情况,可从阴沟撤出。司令部办公室就设在大门东侧3间堂屋里。此屋为石头墙、青砖檐,略微起脊,木梁木檩、芦苇盖顶,门窗也比当时的普通民房宽大。据房东讲,此屋当时在本村属上等房屋。一一五师代师长陈光、政委罗荣桓等在此办公,陈光同时居住在这里。罗荣桓住在司令部以西颜承灿家中。

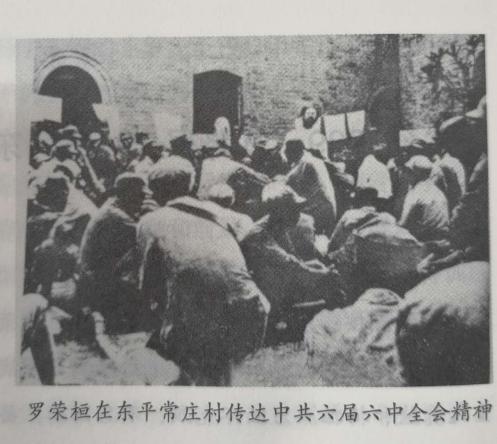

东进支队司令部驻常庄约3个月左右,在此期间,召开了一系列重要会议,组织指挥了泰西地区的对敌斗争。 3月20日,根据罗荣桓提议,泰西地委在常庄召开“泰西地区抗日活动积极分子大会”。一一五师东进支队首长、鲁西区党委、泰西地委负责同志,部队营以上干部,地方县委及部分区委的负责人参加会议。东平县参加会议的有县委书记刘仲羽、组织部长强子正、宣传部长赵瑞甫、青年部长刘国华。会上,罗荣桓传达党的六届六中全会精神,分析泰西地区的形势,肯定泰西党组织和部队的工作,同时提出仅仅依靠“动委会”是不够的,要大力发展基层抗日民主政权,党政军共同发展,提出了建党、建军、建政、建立工、农、青、妇等群众组织和建设泰肥、平阿、大峰山三大抗日根据地的要求,给泰西人民的抗日斗争指出了明确的方向,形成一个坚强的敌后战斗堡垒。常庄会议是将泰西地区的抗日斗争推向高潮的一次动员会议,它给泰西各县人民抗日斗争指出明确的方向。

在对敌斗争中,东进支队英勇善战,不怕牺牲,协同六支队,一举拔掉了东平五区后围村据点,致伪军38人全部缴械投降。在东平四区香山反“扫荡”战斗中,代师长陈光亲临战场,指挥东进支队和六支队奋勇杀敌,毙、伤敌30余人,粉碎了兖州、宁阳、汶上、肥城、东平5县日伪军1000余人的“大扫荡”。在东平五区郑海村,东进支队与六支队并肩战斗,将装备精良的东平县城日伪军击溃,把日军小队长龙田击毙。东进支队连战皆捷,声威大振,极大地鼓舞了泰西地区人民群众的抗日斗志,开创了东平抗战的新局面。

常庄会议期间,东进支队和泰西地委还召开庆祝香山战斗胜利大会。这是一个发动全民抗战的大会,也是一个深入贯彻常庄会议精神,进一步扩大其影响的大会。会场设在常庄村内场上,参加大会的有周围10多个村干部群众1万余人,盛况空前。大会由六支队刘海涛司令员主持并讲话。他总结香山战斗所取得的重大胜利,阐述战斗胜利的重大义,同时指出东进支队进入泰西以来所取得的一个个辉煌胜利。他说这些胜利的事实,说明日本侵略者虽然武器装备精良,但只要我们英勇善战、勇于拼搏,就能战胜它。他特别指出,只要实现全民抗战,全国人民共同行动起来,日本侵略军便会陷于人民战争的汪洋大海之中,必定以彻底失败而告终,最后的胜利一定属于人民。会上,一一五师代师长陈光为郑海战斗中光荣献身的六支队一团团长陈伯衡致悼词,全体与会人员向烈士默哀致敬。接着,一一五师政委罗荣桓讲话,他根据中央六届六中全会精神,阐述发动全民抗战的指导方针,指出每个中国人都应当为打败日本侵略者做出贡献。他要求广大人民群众紧急动员起来,投入到抗日战争中来。与会干部群众精神振奋,他们亲眼看到八路军战士的英雄形象,打败日本侵略军的信心和力量进一步增强。

东进支队驻常庄期间,积极帮助地方发展党员和党组织,组建县、区抗日武装,成立抗日动委会、村乡自卫队、妇救会、青抗先、儿童团等群众抗日组织,人民群众的抗日积极性空前高涨。

东进支队在常庄,与群众建立了深厚的感情。据村中离休教师颜景训老人讲,代师长陈光衣着朴素,平易近人。罗荣桓政委态度和蔼,对群众十分热情。广大指战员经常帮助群众挑水、运土、送粪、整理院子、打扫卫生,向群众宣传革命道理,医务人员经常走家串户,为老百姓查病治病,群众很受感动,对八路军更加拥护和爱戴,并积极组织农民自卫队、游击小组,站岗放哨,送情报,挖沟破路,袭扰敌人,还冒着生命危险护理我军伤病员,体现了军民之间的深厚友谊。

70多年过去了,东进支队在东平建立的历史功绩,一直铭记在东平人民的心里。许多人常来东进支队司令部旧址观瞻,怀念老八路英勇顽强的战斗精神和遵纪爱民的优良作风,立志建设更加美好的新东平。当年曾在这里生活、战斗过的老八路,也时常来此寻访,思念罗荣桓等老一辈无产阶级革命家,缅怀军民鱼水之情。

(六)村志族谱

二、环境格局

(一)村落选址

常庄村位于山东省东平县东北部,隶属接山镇,距县城25公里。常庄村坐落于金马山南麓,地处东平县接山镇东北部、泰东公路以北、鄣王公路以西。该村南距象山路1公里,西距向阳路500米、距汇河1.5公里。村域面积10.12 平方公里,村庄建设用地面积84.09公顷,总耕地面积583公顷。东临鄣(城)王(庄)公路,通达南北。地理位置优越,交通便利。

(二)村落格局

常庄村山水相依,风景秀丽,村落坐南朝北,背依金马山,整体形态与周围环境紧密依存。

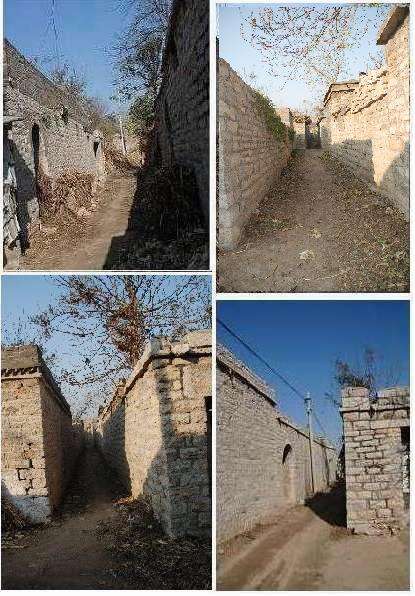

常庄传统文化古村落和古民居,分布着常庄寨、颜氏大街南院和北院老宅、大圈门、窟窿门、保险楼、复圣庙、72胡同等明、清、民国、文革时期的具有鲁西建筑风格的古民居,以及庄北颜家林、庄南赵家林等现今仍保持着原有风貌。其建筑材料取自当地的青石,配以青砖、木,结构浑然一体,独具匠心。村外原有寨墙和寨河环绕,现寨河及寨墙保留部分遗迹。

常庄包含常一、常二、常三3个自然村,村内古民居以梯形依山势而建,向东西方向延伸。村落整体布局按照传统方格网布局,布局紧凑、古朴传统、特色鲜明。

该村现有民居以青石或砖混结构平房为主,村内东西大街4条、南北大街5条,两条古河道贯通,村内古河道、古井、古石碑、古树若干。

(一)建村智慧

村庄背靠马山,地势中间高四周低,下雨时各家庭院雨水流入古池塘,如遇洪灾,坑壕漫溢,水顺势西流注入汇河,具有得天独厚的排水地理优势。

常庄寨,据传是清乾隆年间修建,原是乡人为保护生命财产安全所建。寨墙高20米,周长约4800米,由石料砌筑而成。东、南、西、三面,墙宽八十公分,墙里屯土十米高,顶部四米宽。北石墙高三米,上面可以跑马。西北、东北和正南面,寨门高大,上面都有装火药的土大炮。据载,炮打出去有半亩地的一片,威力相当大。东西两边,各有一个便门,显得很矮小。庄东西南三面,都有护城河,深五米,宽十米,水从东北进,西北出,经金线河,再入汇河。五门都有人把守,早开,晚关。独特的半军事构造,在兵荒马乱的战乱年代,有效地保护了村民的生命财产安全,也为八路军东进支队提供了一个优秀的后方基地。

(二)自然环境

地势地貌:

该区域内地层属鲁西南台背斜,山脉属泰山山脉阿山区南麓,出露地层主要以中下寒武纪奥陶系张夏灰岩为主,底部有徐庄组红色页分布。整体地貌属于低山丘陵,山体以东西走向主,地形北高南低,东高西低,由于受区域性构造及地层陛的制约,地形较为复杂。

村庄依山而立,山形酷似骏马,故名“金马山”。传说很久以前,有人看到此处有金马驹出没,认为这是一座宝山,纷纷迁此居住,春种秋收,安居乐业。这时,从江南来了一个蛮子,想逮住金马据为己有。后来,金马驹没逮着,连性命也搭上了。但金马驹再也没有回来 。金马山海拔98米,系青石横山。

气候环境:

常庄村地处暖温带大陆性季风气候区,四季分明,雨热同期,干湿明显。春季干旱多风,夏季炎热多雨,秋季天高气爽,冬季干冷少雪。历年平均降水为623毫米,年平均气温为13.9oC,极端最高气温42.3oC,极端最低气温为-17.5 oC。历年平均日照时数208.2小时,历年平均日照率为57%。历年平均相对温度为71%。

水文地质:

常庄村境内地下水多为第四季孔隙水与基岩裂隙岩溶水,其补给主要是由大气降水直接入渗,其次为黄河与东平湖侧渗补给,地下水资源丰富,地下水埋深6~9米左右,单井涌水量每小时80~100立方米,水质符合农田灌溉和人畜吃水要求。

常庄村是青石山地,基岩以石灰岩为主,成土母质坚硬,形成的土壤为褐土。阳坡半阳坡多为薄层土,厚度20厘米。PH值在7-7.5之间,呈微碱性、中性反应。

动植物资源:

家禽有鸡、鸭、鹅、鸽等;野生鸟类有乌鸦、山鸡、啄木鸟、鹌、斑鸠、布谷鸟、燕子、画眉、麻雀、喜鹊等。家畜有牛、羊、、马、驴、犬、猫、猪、兔等。野生动物有狐狸、刺猬、黄鼠狼、蝙蝠、獾、野兔等。昆虫有蜻蜓、螳螂、蝗虫、蟋蟀、蝼蛄、蚜虫、蛴螬、蝉、造桥虫、萤火虫、瓢虫、蚂蚁、蛾、蝶、蚕、蜂、蜘蛛、土元、蝎、蚰蜒、蜗牛、蚯蚓等。两栖类有蛇、壁虎、蜥、青蛙、蟾蜍等。

谷类植物有小麦、大麦、玉米、谷子、等;豆类有黄豆、黑豆、绿豆、小豆、豇豆、扁豆等;经济作物有棉花、花生、芝麻、烟叶等。

(三)风景名胜与文物古迹

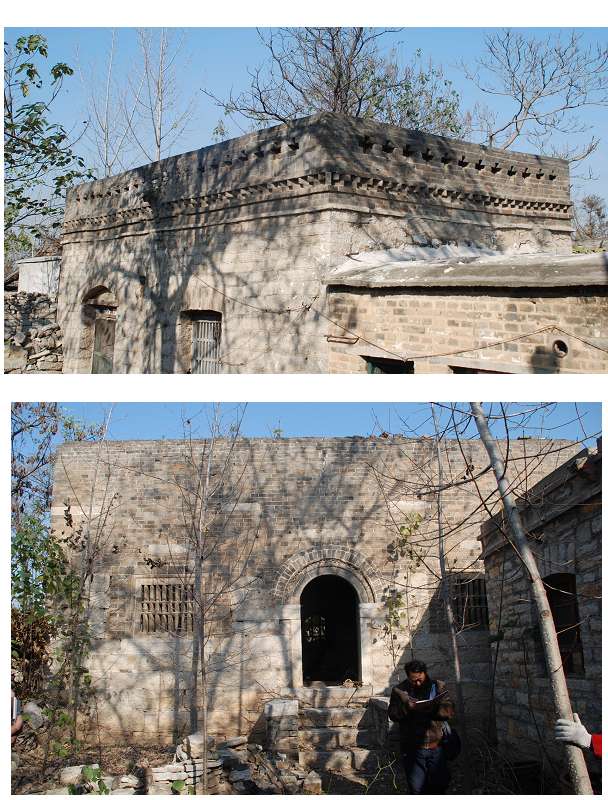

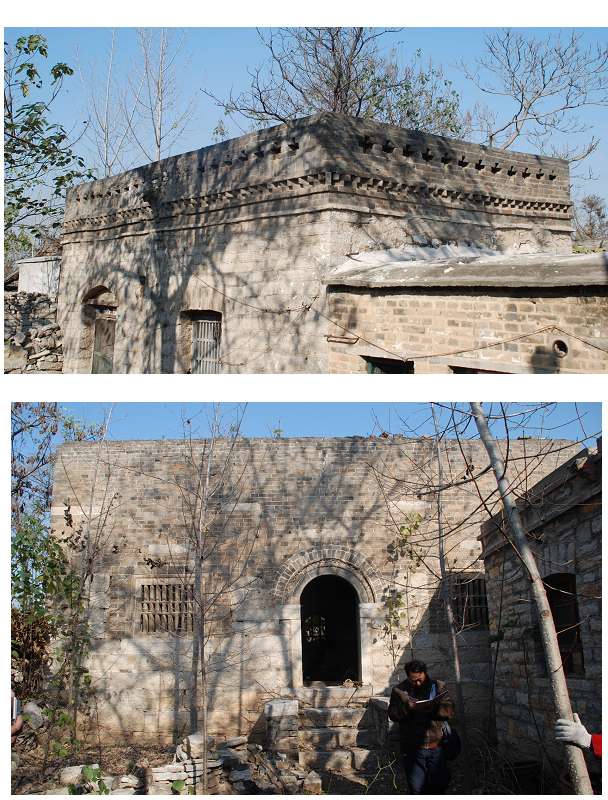

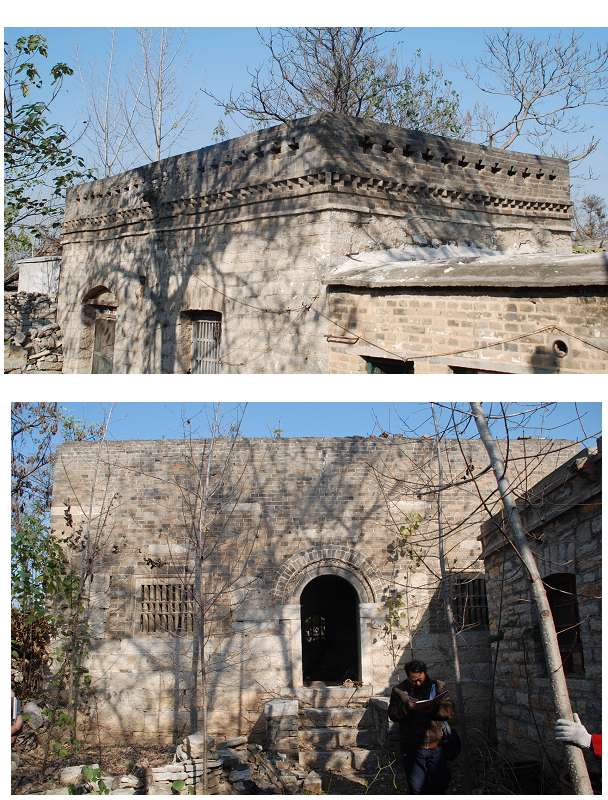

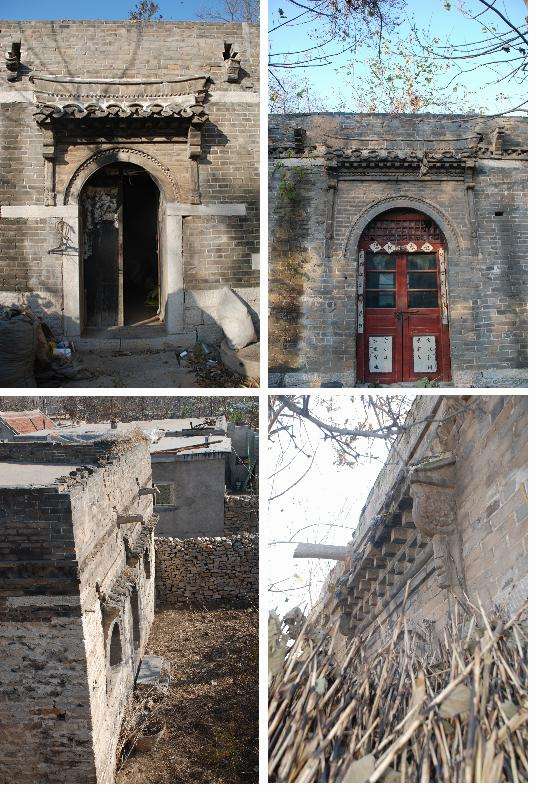

常庄现存寨墙2处,古寨河、石桥、排水涵洞12处(个、座),古井12处,汉代古墓、古石碑35处(座)。其中,6处被确立为省级文物保护对象,6处被第三次全国文物普查确立为不可移动文物。这其中,建筑最早、最有文化价值的当属复圣庙,其次,常庄北部还分布有常庄寨、颜氏大街南院和北院老宅、大圈门、窟窿门、保险楼、72胡同等明清时期具有鲁西建筑风格的古民居。其中,保护村人的常庄寨、八路军115师罗荣桓和陈光居住过的大圈门和窟窿门、存放钱财的保险楼等特色鲜明,保存较好。

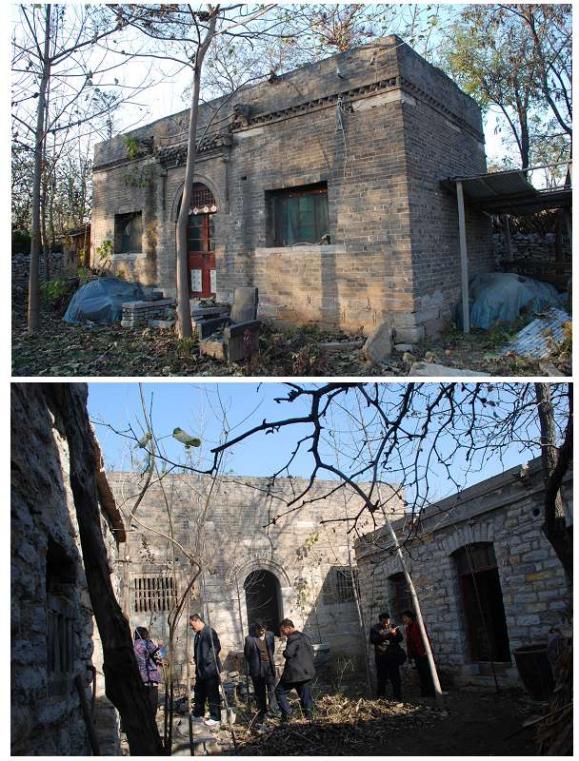

三、传统建筑

古民居群包括常庄寨、颜氏大街南院和北院老宅、大圈门、窟窿门、保险楼以及其他多处民居大约共30户计500余间,为平房、砖石墙,木顶架,一门双窗,券式,内有木梯通顶部,当地村民称为“挂屋子”。特别是颜家大街南院老宅南北长100米,东西宽80米,共计30余间房屋;有的为平顶房,有的为四合院建筑,布局合理,保存十分完好。

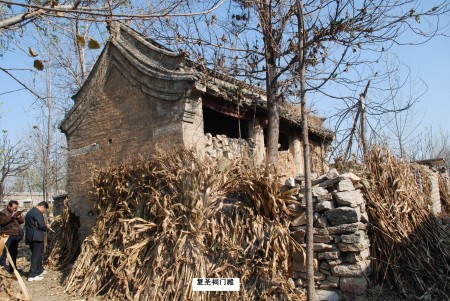

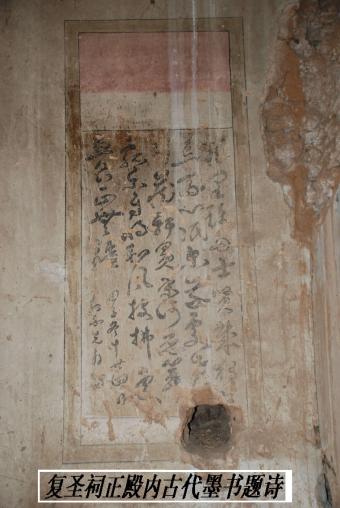

【复圣祠】在古民居群中,有一个重要的颜氏家族的代表性建筑——复圣祠,又称“颜氏祠”、“颜家庙”,是常庄颜氏家族祭祀先祖、商议本族要事的地方。创建于明代早期,毁于明末战乱,清乾隆七年复建,民国年间进行过重修。祠内现存正殿三间,顶脊砖雕四条龙,吻兽高突,保存基本完整。面阔23米、进8米、高4米,三开间,面阔米,进深6米、高6米,石柱高4米。门殿厦柱上刻联“视听音动杏坛间天心独见,虞夏商周随苍内五道维新”。复圣祠内原来碑刻较多,现存清乾隆七年、二十年和咸丰元年重修碑各一方,记载了东平州颜氏氏族人建庙祭奠复圣之盛举。其中有乾隆七年庠生颜淑清作《望后人建祠堂》,草书碑,镶于庙门内东壁上。复圣祠保存了清早期建筑风格,保存基本完整,脊上龙形纹饰代表了其建筑规格之高。碑文记载了东平颜氏祭典及皇恩频加的史实。

【常庄寨】据传是清乾隆年间修建,原是乡人为保护生命财产安全所建。寨墙高20米,周长约4800米,由石料砌筑而成。东、南、西、三面,墙宽八十公分,墙里屯土十米高,顶部四米宽。北石墙高三米,上面可以跑马。西北、东北和正南面,寨门高大,上面都有装火药的土大炮。据载,炮灯出去有半亩地的一片,威力相当大。东西两边,各有一个便门,显得很矮小。庄东西南三面,都有护城河,深五米,宽十米,水从东北进,西北出,经金线河,再入汇河。五门都有人把守,早开,晚关。常庄寨是村里抵御敌人入侵的保护工事,现在在原北寨门处遗存一段寨墙。

【颜家大院】南院老宅南北长100米,东西宽80米,共计30余间房屋。有的为平顶房,有的为四合院建筑,布局合理,保存十分完好。颜家大街南、北院民居建筑群建筑面积1.2万平方米。

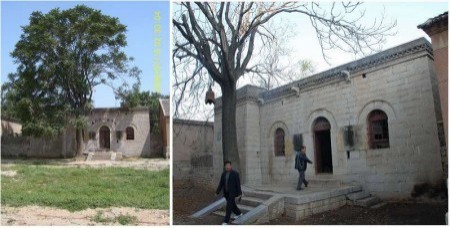

颜家大院北院南北长约40米,东西宽约40米,宅院面积约为2.5亩。大门朝北,门由铁皮包裹。院墙东北角有炮楼,院子南边有阴沟,直通村外赵家林,如遇紧急情况,可从阴沟撤出。当年司令部办公室设在大门东侧3间堂屋内。此屋为石头墙、青砖檐,略微起脊,木梁木檩、芦苇盖顶,门窗宽大。2007年,中共东平县委特建立大理石纪念碑一座,正面行书题刻“东进支队司令部办公室旧址”。现如今,当年罗荣桓办公室所在的颜家大院已被列为县级文物保护单位。

【保险楼】位于常庄西南部,是清末民国初大户颜景航家的宅院,面积十余亩,房屋数十间。村人因这座石楼坚固安全,故以“保险楼”称这座大院。保险楼全用一块块上千斤重的大青石建成,为二层建筑,当时为了收集到上好的石材,颜景航向乡人许诺,每块青石一块现大洋。因为石料齐整,垒墙石缝都没用石灰填补。墙的四周留有碗口大的枪眼,楼下还暗置了地洞,楼上也垒起了枪垛口。现在保险楼遗迹尚存。

另有北大寺、土地庙、别楞门、古涵洞等古建筑。

【古民居】

四、民俗文化

【吃喝碗】吃喝碗”又称“大碗席”、“大件席”,又因上菜数量不同,亦称“两大碗”、“四大碗”、“六大碗”。“吃喝碗”是常庄村及方园几十个乡镇红白事、平常待客的一种饮食工艺。

【金马山传说】常庄是一个依山而立的村庄,远看这山形似骏马,故命名马山,传说这座山上原来有一石洞,洞内住有一金马驹。很久很久以前,人们看准了这是一座宝山,纷纷迁居至此,正当人们在此春种秋收,安居乐业时,从江南来了一个南蛮子,他想逮住金马据为己有,后来金马驹没逮着,连命也搭上了,但金马驹从此以后再也没有回来。

【钦差拜庙】明朝后期,东平有一知府,听说常庄南门为八字门,即认为有反意,命人勘实上书皇上,皇上即命饮差巡查结案。这一日行至席桥村,探听常庄之事,有一老者向饮差说道:“常庄虽修八字门,原有圣人庄中存。”饮差忙问缘由,方知常庄有“复圣庙”(颜回的庙)。即步行至常庄,三拜九叩至庙赡仰。知原是州官枉奏,回京复命,并弹劾知府无事生非。

【民间秧歌】也成秧歌舞。是当地最具代表性的其中一种民间舞蹈形式,也是一种民间广场中独具一格的集体歌舞艺术,也因扭秧歌舞姿丰富多彩,深受农民欢迎而热闹非凡。秧歌舞具有自己的风格特色,一般由舞队十多人至百人组成保留了传统的扭、高跷、腰鼓、花棍、旱船,又加进了现代的舞蹈、滑雪舞、扇子舞、灯舞等。秧歌的音乐由原来较为传统的民乐,好像唢呐、锣鼓、钹等,发展到电子乐,不同的高科技乐器。音乐的旋律不仅仅有原来的秧歌调,还加入了民乐合奏、摇滚乐等。

五、旅游导览

入村路线:常庄村位于山东省泰安市东平县接山镇,距泰安市50公里。地处东平县东北部,地理坐标为东经116°36′与北纬36°01′。

乘车路线为:

①泰安火车站-泰安汽车站-接山镇(行车时间1小时30分钟)

②泰安火车站-东平县长途汽车站(行车时间1小时45分钟)