村落介绍

村落历史:

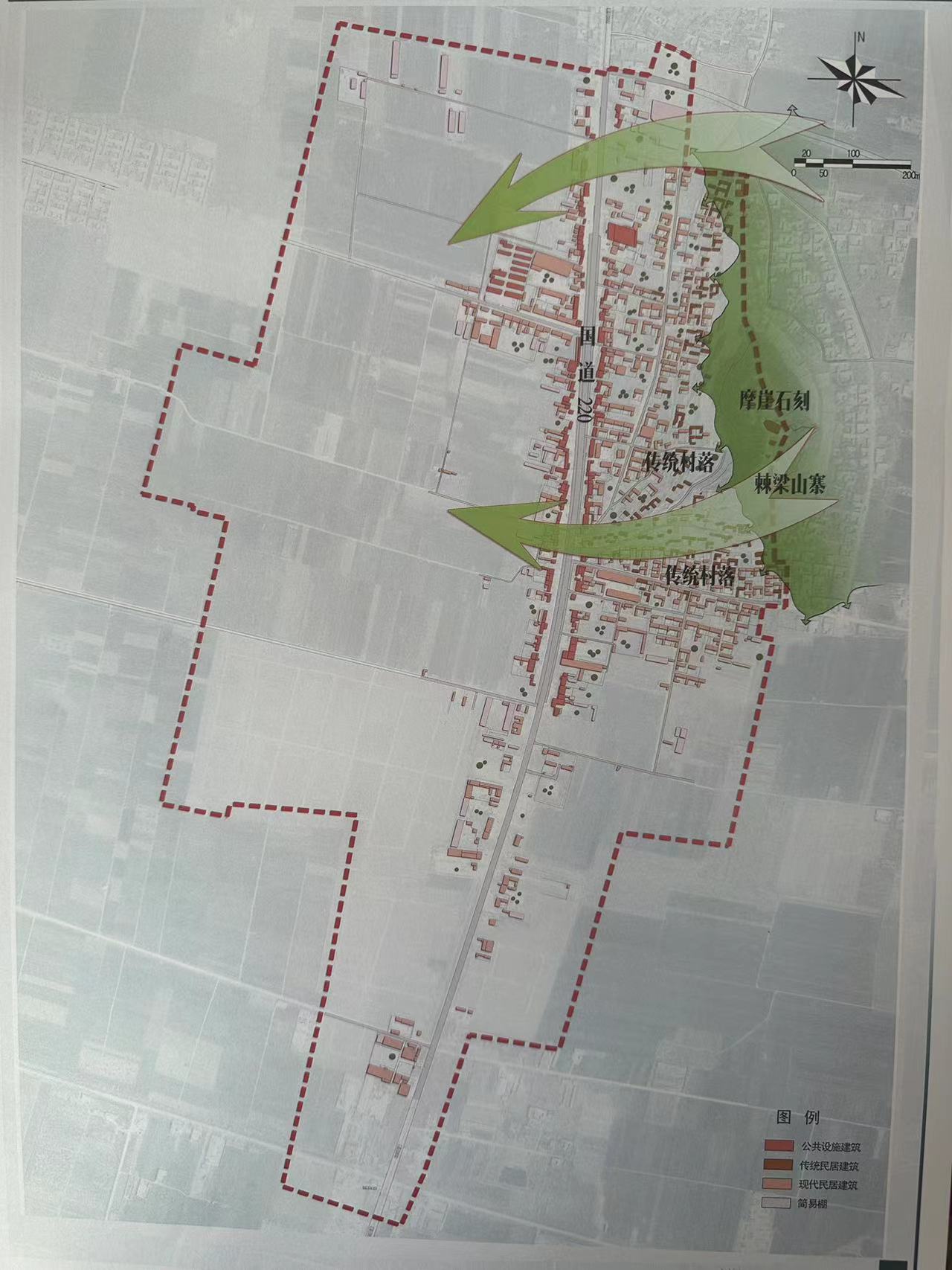

司里山村位于山东省泰安市东平县戴庙镇,与县城隔湖相望。司里山村位于黄河东面,220 国道东侧,东平湖西岸的司里山上,交通便利,出行十分方便。 司里山村村域面积161.9公项 (2428.5亩) 村庄面积50.04公顷(750.6亩),司里山村共有户数301户,人口1300人,耕地面积1638.3亩,以种植玉米,小麦,大豆为主,部分经济作物有苹果,核桃,大蒜,人均年收入2800-2900. 人们常非常重视营建宅居,宅地宜在聚气之地,气乘风而散,界水而止,正是这个道理。司里山村的立村选址,相形取胜,通过对周围山川,地貌,地势等自然资源的比较,选择宜居之地,主要是背山 面水向阳,后有靠,前有照,阴抱阳格局。微地形是背山远水的坡地上,其传统街巷走向皆平行或者垂直于等高线,利于古村排水与防灾。是古代堪舆学中聚落选址“龟背”理论的极佳诠释,这对研究古代村落选址 原则中趋利避害的原则与方法具有极高的科学价值。 司里山南北方向狭长,东西方向较短,以村东司里山的传统山体景观区域,传统村落村域,新建村庄区域为主。南方方向沿着国道220 线两侧分布大量商业设施,以村民自主经营和租赁经营为主,整个村庄以南北向的线性走廊和多个聚居组成。

环境格局:

司里山村属温带季风型大陆性气候,冬暖夏凉,四季分明,平均温度为 13.9度,年平均降丽量为 880mm。境内群山;连绵,支流交汇,石灰石、红页岩、天然矿泉水等儲备巨大。人们常非常重视营建宅居,宅地宜在聚气之地,气乘凤而散,界水而止,正是这个道理。 司里山村的立村选址,相形取胜,通过对周围山川川,地貌,地势等自然资源的比较,选择宜居之地,主要是背山 面水 向阳,后有靠,前有照,阴抱阳格局。微地形是背山远水的坡地上,其传统街巷走向皆平行或者垂直于等高线,利于古村排水与防灾。是古代堪奥学中聚落选址“龟背”理论的极佳诠释,这对研究古代村落选址原则中趋利避害的原则与方法具有极高的科学价值。 三、社会经济条件 司里山村村域面积 161.9公顷(2428.5 亩),村庄面积 50.04 公顷(750.6 亩),司里山村共有户数 301 户,人口1300人,耕地面积 1688.3 亩,以神植玉米,小麦,大豆为主,部分经济作物有苹果,核桃,大蒜,人均年收入 2800-2900。

资源分类和价值评估:

一、传统建筑

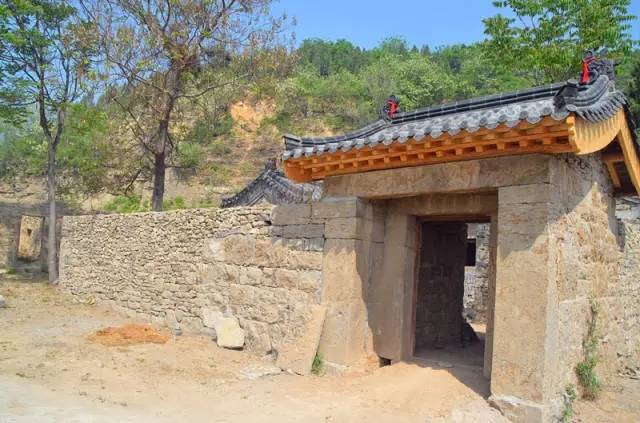

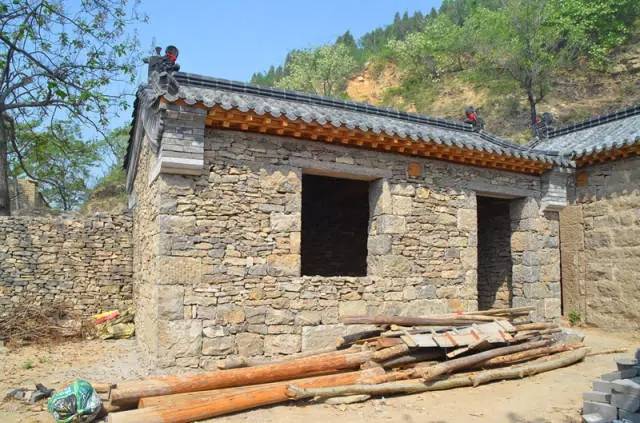

司里山村的传统民居建筑是山东山区最具有代表性的民居“石头房民居”。墙体加院落围墙均为石头彻成,院落内部建筑立面主要为传统的青石墙面,用于建造民居的石头,一般是就地取材,最早的石头为不规则形状,随圆就方,且石块普遍较小,后期随着社会发展及生产进步,石块逐渐变得比较规则。石头房屋顶处理较为简单,整体坡度为弧形,早期采用白灰覆盖,后期采用水泥砂浆涂抹,现存的民居大多数属于这种类型。古朴中透着深沉的气质,当现代化的浪潮铺天盖地袭来的时候,石头房民居,这种最具山区原生形态的传统民居,正逐渐开始成为文化的标本。整个村落无论从屋顶还是墙体的色调上都与周边环境相融一体,透着古朴的气息。 由于山区基地较紧张,村落中房屋密度较大,院落狹小,街道较窄。院落有三合院、四合院、正厢院等样式。每户农舍多为一进三合院或四合院布局,三合院由北侧的正房、东西两侧的厢房和南侧的院墙组成。司里山村石头房民 居的造型、颜色传递着丰富的审美信息,是山区建筑艺术的体现。

二、传统格局及街巷分析

司里山村,始建于明朝以前,整个村寨围绕司里山呈现环状布局,民居多以坐北朝南布置,鲁西南平原北部,受鲁中山区的阻挡,境内受季风的影响,属于温带季风型大陆性气候。 司里山村外部空间环境优美,景观层次丰富。村庄中部整体格局保存完好,建筑错落有致,使得村庄与自然环境融为一体。

三、空间格局成因分析

(一)历史原因 司里山村经历了近四百多年的发展与演进,才形成了今天所看到的村落 格局,从它的历史中,我们能看到司里山村格局形成的过程: 1、村庄雏形:明代,司里山居民奠定了村庄的维形。 2、外延拓展:随着司里山村居民生息繁行,人数扩大,村庄的规模不断 扩大,街巷格局也有进一步发展,在原有主街的基础上将其强化,同时生长出 巷道和入户小道。村庄向南北方向部逐渐扩展。 3、格局稳定:上世纪 50-60 年代,逐步往南扩建,这一时期的民居沿用了传统民居建筑模式,街巷格局及建筑布局没有改变,保留了传统村落的布局特征。 4、急剧增长:上世纪 80年代之后,村庄进入快速发展时期,继续向外围 扩展, (2) 环境选择 司里山村历史悠久、景色秀丽,村庄处于丘陵阳面,灵秀宜人。村庄周边有肥洗的农田,田园风光优美,足显先民选取司里山村作为安居之所之智慧。

价值评估:

1、摩崖造像稀缺资源,历史文化价值突出 司里山摩崖造像,1992年,山东省重点文物保护单位,2013 年国务院核定糖七批金画重,点文物保护单位,两此巨石成为干饿准:东西长32.2米。南北长14 米,最高处11米,形状上,东侧成印,西侧成厘,远看又似城堡,崖壁上白南北朝到明代的雕刻造像共 788 尊,其中大者 10 米,小者10多公分, 保留到现在的 480 尊,分为北朝,隋,唐,宋,元,明六个造像区,其中“三 教合一,是此山造像在山东及我国北方乃至全国年代最早,内容最全,规模最大的造像群。 南崖造像风化较为严重,多为唐、宋时期的单体佛像或罗汉像。造像龛旁多有铭文题记,最长者达 500 余宇,其中还有武则天造字 10余个。山体左侧有唐代摩崖刻经一处。司里山又名棘梁山,因宋代曾在此设巡检司,后亦称司里山。位于东平湖西畔戴庙乡。南北长0.6公里,东西宽0.3公里,占地面积0.15 平方公里, 最高点海拔 100 米。山四周陡峭,顶部平坦,西南隅有一条路可供登山,北部山项有两块磐石, 突兀高耸,人称“千佛崖”。东崖多为北齐、唐、宋造像,其中最高者为北齐一佛二弟子像,主佛像高9.8米,戴宝冠,面相泽厚,手施说法印,著褒衣博带式袈裟,倚座于宽平座上。此尊造像高度堪称“中原北齐第一佛”。其右下部有宋代嘉祐二年 《三教通连” 龛像,为中国摩崖造像中最早的“三教通连”免像。西崖多为唐、宋摩崖造像,有一佛二弟子和一佛二菩萨、二弟子、二天王、二力士等组合像,其中唐代多为武后时期的造像,多通体磨光,面相丰圆饱满。宋代造像则神情丰富,雕刻精细,其中的 36 尊罗汉像等更是神态各异,持物不同,栩栩如生。

2、石头房民居独具特色 司里山村的传统民居建筑是山东山区最具有代表性的民居“石头房民居”。墙体加院落围墙均为石头砌成,院落的内部建统立面要为传统的青石墙面,用于建造民居的石头,一般是就地取材,最早的石头为不规则形状,随圆就方,且石块普遍较小,后期随着社会发展及生产进步,石块逐渐变得比较规则。石头房屋顶处理较为简单,整体坡度为孤形,早期采用白灰覆盖,后期采用水泥砂浆涂抹,现存的民居大多数属于这种类型。古朴中透着深沉的气质,当现代化的浪潮铺天盖地袭来的时候,石头房民居,这种最具山区原生形态的传统民居,正逐渐开始成为文化的标本。整个村落无论从屋顶还是墙体的色调上都与周边环境相融一体,透着古朴的气息。 由于山区基地较紧张,村落中房屋密度较大,院落狭小,街道较窄。院落有三合院、四合院、正厢院等样式。每户农舍多为一进三合院或四合院布局,三合院由北侧的正房、东西两侧的厢房和南侧的院墙组成。司里山村石头房民居的造型、颜色传递着丰富的审美信息,是山区建筑艺术的体现。 3、具有旅游与市场开发的商业价值摩崖石刻的周边环境大都保持当年的风貌,人为痕迹较少,植被覆盖情况一般,作为司里山历史人文资源的核心部分,未来还将在村庄发展中起到更大作用。司里山摩崖造像历时1500余年,好像中国壓崖石刻中的一部数科书,又可称为 “鲁西石刻博物馆”。它对于我国的宗教史研究和美术书法史研究,以及对于我国摩崖石窟的造像印证断代分期和演变规律以及佛教的区域划分等方面,都具有重要的价值。