村落介绍

一、村落历史

(一)建村历史

村庄历史:

五埠村历史悠久,文化灿烂,人文荟萃。据《泰安县志》记载,五埠村史建于元朝至正十七年(公元1357年)。明初,曾有“一路分两州”的说法,即泰安州和东平洲。村中“石簸箕”路就是两个州的分界线,路西侧属于东平州,路东侧属于泰安州,两州村民却同属于五埠村。

元至正二十四年(1364 年),五埠岈山一带匪患,朱元璋派驻扎在东平州镇抚赵恭讨伐,后被谋害,葬于此,留下诸多遗迹。

1662 年(康熙元年),五埠村再现匪患,民不聊生,绑架村民,盗抢粮食。各族长开会商议,修建寨墙,并设东西南北四寨门,一年半后建成使用,有效抵御了外患。

170多年前,村里曾经办过私塾学校和德国人办的天主教堂。70年前组织过小戏班,传承着古老的民间艺术,发扬中华文明的进程。

1939年,著名的陆房战役在距离五埠村9公里的地方打响,五埠儿女踊跃参军支前,送给养、送军需,救伤员,伤亡日伪军1300人。

过去的岁月、五埠村民在反帝反封建、反敌特、保卫革命成果,土地改革运动中涌现出许多英雄模范人物,那些可歌可泣的事锐流传至今,为我们共和国解放和今天的幸福生活抛头颅洒热血贡献出了毕生精力。

我们的祖先曾经在这片土地上农耕生产,他们面朝黄土背朝天,生活、繁衍生息、历尽数百个春夏秋冬,万苦千辛,一代代,一辈辈扶老携动、艰难前行、流血流汗,挣扎度日...至此,五埠村历经元明、清、民国四朝700年后,于1949年迎来了国家的解放,村民们分田分地,当家做了主人。

农业是本,土地和水是根。700百多年来,五埠的先人们战天斗地,为找水、为开垦土地付出了他们一代又一代努力甚至生命的全部,那种执着的愚公精神为村民留下了宝贵财富,代代相传。在社会主义革命建设中,五埠村村民发扬老一辈革命传统,积极投身社会主义农业合作化、人民公社运动中,抗旱打井、兴修水利,治理改造农田山地,种好农田多打粮,支援社会主义建设。

建制沿革:

据(泰安县志》记载,五埠村史建于元至正十七年(公元 1357年)。明初,1375 年(洪武八年)曾有“一路分州”的说法,即泰安州和东平州。村中“石簸箕”路就是两个州的分界线,路西侧属手东平州,路东侧属于泰安州,两州村民却同属于五埠村。

1364年(元至正二十四年)赵恭奉召任镇抚大将军赴五埠岈山平匪,被陷害,卒岈山,葬于五埠村。

1375 年(明洪武八年),东平府废奉符县,降为州。1730年(清雍正八年),升东平州为直隶州。

1724 年(清朝雍正二年),升为泰安直隶州。

1734 年(雍正十二年),升泰安州为泰安府,并将东平州划入泰安府;将肥城县划归泰安府。期间,五埠村沿属,肥城县辖五埠村:结束“一路两州”格局。

1913 年(民国二年),改东平州为东平县,属泰安府。

抗日战争时期,孙伯镇隶属肥城县,五埠村属之1949年6月,孙伯归肥城县第八区。

1950年2月,区以下建乡,由7个乡并为3个乡(孙伯、红山、南栾)。

1958年4月撤区并乡,同年9月撤销乡,改建孙伯人民公社。五埠改为大队。

1983年 12月,孙伯公社改称孙伯区,下设三个乡(孙伯乡、南栾乡、北栾乡),原三管理区撤销。

1985 年 11 月,孙伯区改为孙伯乡,区以下乡撤销。1996年1月8日,孙伯乡改为孙伯镇,五埠村属之。

(二)主要历史人物

赵恭(元末明初)安徽凤阳人,驻东平州城明代将军,率兵到九岈山剿匪被贼陷,死于五埠,葬于五埠。

1950年,毛主席提出抗美援朝、保家卫国号召。五埠村有3名 村民报名参战,他们是:李明海、孙化全、徐复河。

(三)重要历史事件

元至正二十四年(1364 年),五埠岈山一带匪患,朱元璋派驻扎在东平州镇抚赵恭讨伐,后被谋害,葬于此,留下诸多遗迹。

1662 年(康熙元年),五埠村再现匪患,民不聊生,绑架村民,盗抢粮食。各族长开会商议,修建寨墙,并设东西南北四寨门,一年半后建成使用,有效抵御了外患。

170多年前,村里曾经办过私塾学校和德国人办的天主教堂。70年前组织过小戏班,传承着古老的民间艺术,发扬中华文明的进程。

1939年,著名的陆房战役在距离五埠村9公里的地方打响,五埠儿女踊跃参军支前,送给养、送军需,救伤员,伤亡日伪军1300人。

历史石碑:

五埠村抗战藏兵洞:

二、环境格局

(一)村落选址

五埠村地处汶河北岸,距离汶河6公里。

村北古时曾有北沟河,发源于岈山脚下,自东向西,流经五埠、牛山、苍邱进入西汇河,属季节河流,上世纪60年代断流,现已干枯,留有深10多米、宽1,5000米,长8公里的深沟。

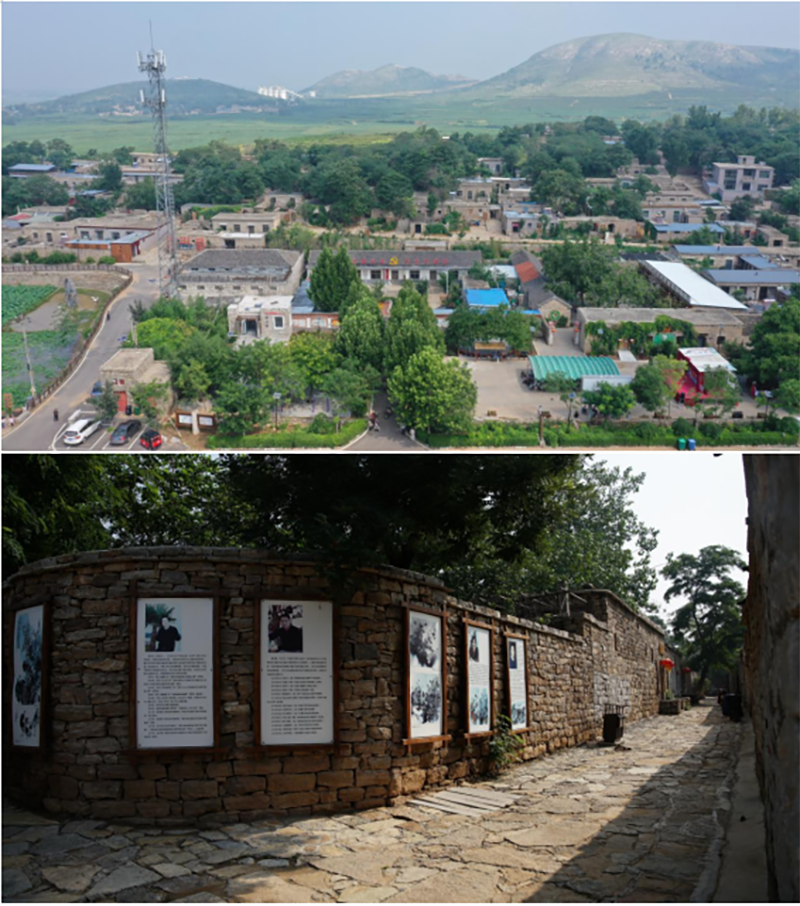

五埠村属丘陵山区,三面环山,五岭环抱,东高西低,南山、东山、北大山成椅形分布,村庄端坐其中,海拔高度:259.2米、山体构成多以青石、花豆石为主。村东、村北、村西农田连片、村北有北沟。沟中有水井,上世纪六七十年代村民生活用水90%取自于此。

(二)村落格局

五埠村属多山的丘陵地带,解放后,重视绿化建设,封山育林,保护植被,派专人看山护林,每年春天组织植树造林活动,现森林盖率达 85%以上,山林茂密,青草淅渐,阶梯式山地蜿蜒起伏,树木郁郁葱葱,山坡多以柏树、杨树、槐树、椿树、荆棵为主;山地果树多以核桃、柿子、软枣、苹果、梨、大枣为主。春季山花烂漫,夏季绿荫成片,秋季满山红叶,冬季翠柏傲寒。丰收季节,果实飘香,微风吹来,沁人肺腑,心旷神怡。

三、风光古迹

(一)风景名胜

音乐喷泉广场:

建于近年间,游客可体验呐喊喷泉

古寨门:

建于清末,寨门当年主要是防长毛所修,用于防贼防盗。

山神庙(抗日后方医院):

“山神庙”坐北朝南,全石质二层建筑。一层青石到顶,无窗留一矩形门,房顶处薄石板出檐;二层陡然缩小,似一宝顶状。一层平顶全部用长条石南北搭接而成,中间无梁承重,可见先民之工巧。内原供奉山神一座,是传统本土信仰。在抗日战争期间,改作手术台,今发展文化旅游,仍在内垒砌了石质方台,传承仁人志士保家卫国之精神。

乡村记忆博物馆:

一路分两州

建于明初,由石板路组成,在明清时期此路为泰安东平两州的分界线。路东为泰安州,路西为东平州,分界处建有石墙,东平州一侧石墙为旋涡状,泰安州一侧石墙为石蹬形状。

主席台

“主席台”修建于1966年底,是本村老石匠精心建造,高7.1米,宽4.9米,以此来纪念党的生日和新中国成立。主席台坐东朝西,西望水口,村里凡有大小活动都在主席台前举行。主席台全部用石头砌成。中为毛泽东主席油彩画像;左右刻有对联一副,上联:伟大的领袖毛主席万岁;下联:伟大的中国共产党万岁;横批恭祝毛主席万寿无疆。今台子的毛主席像为近年新作,保存基本完好。

(二)历史环境要素

古井

此井始建于民国初年,在村子的正中,人工打成,供村中人畜用水,两个井口,方便人们取水,所以又叫双眼井。此井与东面一个大型水池地下相通,水池聚水生财,此井水旺泉涌,水池有水,井内存水,水池无水,井内则干枯。这几年虽天旱少雨但池中水旺,井中有水,现在已有自来水,井中水基本不用

石碑

此碑建于民国十年原在家北沟里,为纪念龙王爷赐井百姓建龙王庙所建,此碑文字流畅,字迹清晰,记录先人为找水井经历的苦难,后在北沟发现有泉,凿土为井,认为这是龙王爷的恩赐,后建龙王庙进行供奉,现石碑在主席台背后,双眼井前重新立起,颇有意义。

四、民俗文化

(一)非遗项目

青石干茬缝砌墙技艺

青石干茬缝砌墙是五埠村盖房垒墙的传统技艺,明初建村时就有了这一传统技艺,现为泰安市非物质文化遗产。

俗话说靠山吃山,靠山依山,先人从起石头到建筑房屋,不断摸索,积累成手,用干茬缝这一传统技艺盖起了伙大门庄稼院。就地取材,当地农民有不会种地的,却没有不会起石头的。依山而建,就地取材,找个塘坑子就能起出石头来,把石头按型的薄厚先按一个平,打成一个个平块,作为墙表基,碎石做包里子用。如需发券要在下雨时准备好材料,然后按券的大小支好称架,把精造好的料石一块块的披下去,就这样严丝合缝。既结实又美观,门上砍和门下砍要找一定尺寸的大石头,找好平按上去,有的先刻上花纹,写上条幅,美观大方。

五埠伙大门居住民俗

伙大门为徐氏祖先所建,一家住在一个胡同,一门进来,十门尽开。主人的孩子多,不准出门,在这一条胡同里一直延伸,各在胡同内再盖大门设主屋,安磨碾,盖茅厕,早晚有事需祖辈开门方可进出,保守思想强,留下了伙大门这一居住形式。

泰山手工石臼艾绒条制作技艺

五、美食特产

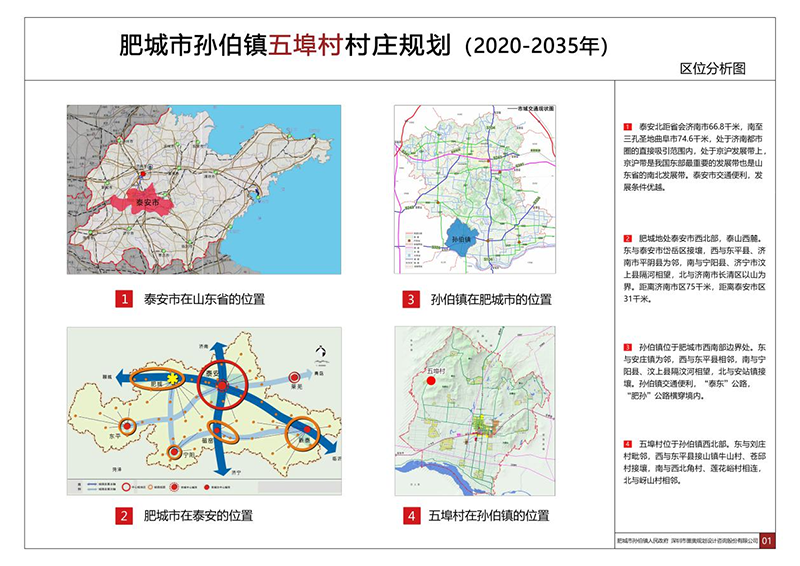

六、旅游导览

入村路线:五埠村位于山东省泰安市肥城市孙伯镇,距泰安市50公里。地处肥城市西南部,地理坐标为东经116.65139°与北纬35.9944°。乘车路线为

;①泰安火车站-泰安汽车站-五埠村(行车时间1小时10分钟)

②泰安火车站-肥城汽车站-K18公交车(行车时间1小时30分钟)

进入孙伯镇:

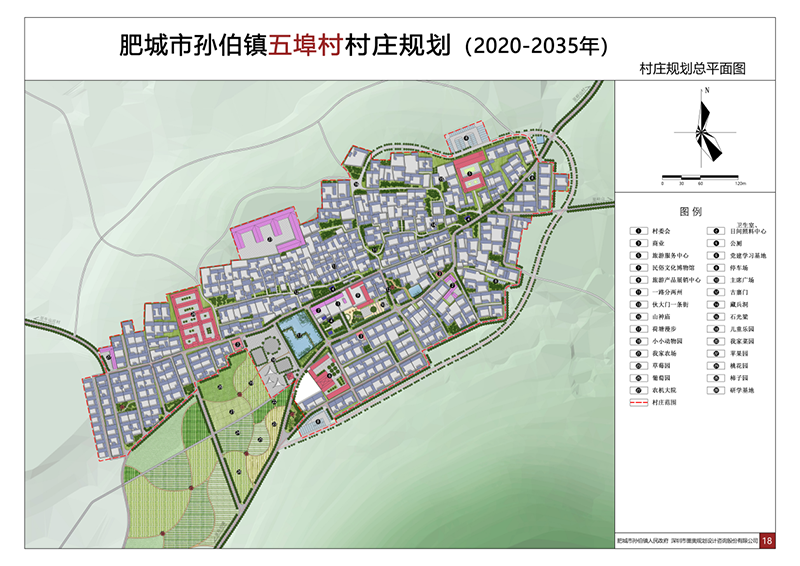

村内导览:

五埠岭“伙大门”景区,位于肥城市孙伯镇五埠村,南与宁阳、汶上县接壤,西与东平县为邻。现有居民240户,土地2987亩,山林面积5000余亩。五埠村始建于明洪武十四年,历史悠久,文化底蕴深厚,民俗民风淳朴。村庄三面环山,依山而建,总的建筑面积0.94平方公里,保留完整的明、清、民国时期的民俗院落达100多幢,古时有“一鸡鸣五县”之说,亦有“一村分两州”的故事。五埠村古村落建筑十分独特,这种“门中有门、院中套院” 的“伙大门”建筑风格全国罕见。村内古迹众多,有古井十八眼、古姓氏谱碑、古戏台、古藏兵洞等,还有保留完好的文革时期的主席像台等。

村内游览路线:

五韵山庄-五亩荷塘百里香-五埠岭民俗博物馆-伙大门传说-五处特色民俗院-一路分二州-古街遐想-醇韵红庄-隐蔽医院藏兵洞-古树古碑古石井-农家乐餐馆、石砌特色民宿

穿行在古村的石街小巷,走进了红色广场,呼吸清新的空气,观赏着四周的翠绿,让我们忘记钢筑水泥围困,城市的喧闹,来领略一种原始的美,回忆一下古村的梦。

绿树成荫,花香遍地,古巷弯弯,庭院深深,走进五埠处处皆入画,举目见丹青,高树小鸟人家,石墙石屋家境,细听鸡鸣狗吠,远望炊烟蒙蒙,宛如一派乡村美景。